La production de connaissance et sa transmission suivent des règles particulières créées par des humains. Elles sont donc imparfaites, subjectives et sujettes à co-évoluer avec les humains qui les façonnent. Cet article a pour objectif de vous présenter le système de publication scientifique qui représente le médium majeur de transmission de la connaissance entre scientifiques.

Vous trouverez dans les prochaines lignes :

Dans un second article nous reviendrons sur les limites et critiques de ce système. Bonne lecture !

Pour la définir simplement, la recherche scientifique est « un ensemble d'études et de travaux menés méthodiquement par un•e scientifique, ayant pour objet de vérifier des théories déjà existantes mais également de produire et améliorer la connaissance » [1].

En France, elle est effectuée par des chercheureuses mais aussi des étudiants, des assistants, des techniciens et des ingénieurs. Ils et elles travaillent dans des établissements d'enseignement supérieur (universités), des organismes de recherche (CNRS ou l’institut Pasteur par exemple), ou dans des entreprises (recherche privée) [2, 3].

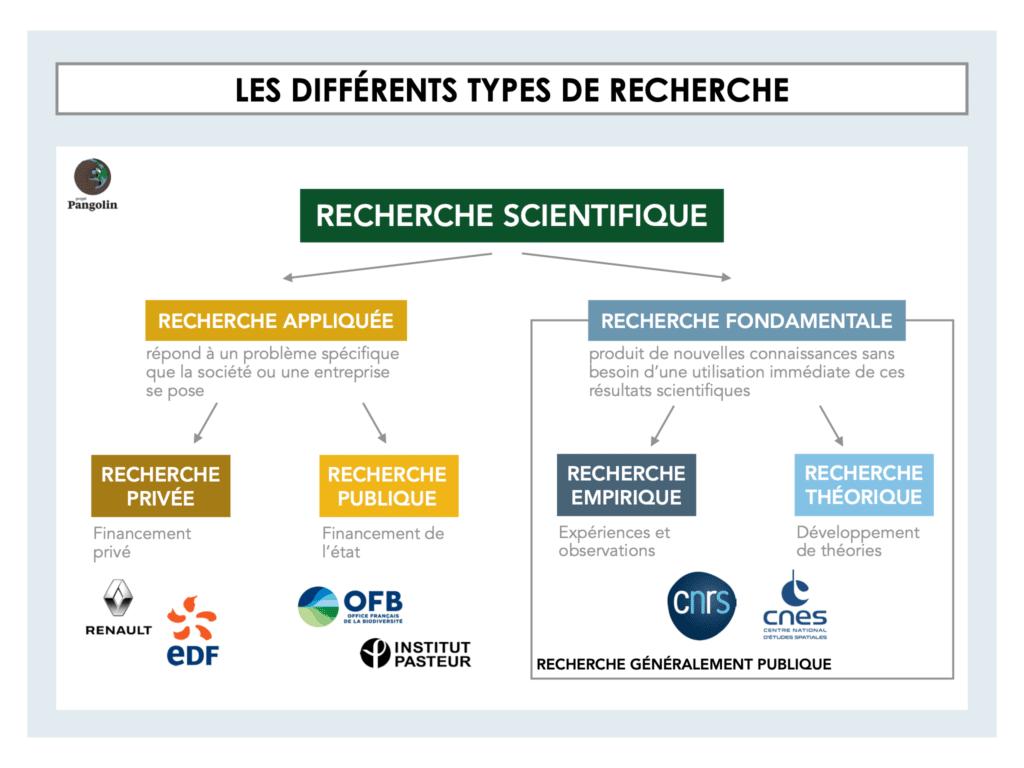

Différents adjectifs sont souvent accolés au terme de recherche. En général ils désignent le mode de financement ou l’objectif avec lequel la recherche est conduite.

On peut diviser la recherche en deux grandes catégories : la recherche appliquée et la recherche fondamentale [4]. Néanmoins, gardons en tête que beaucoup de projets se retrouvent à la frontière entre ces deux catégories.

La recherche appliquée répond à un problème spécifique que la société se pose à un instant t.

Si cette question intéresse des entreprises, il y a de fortes chances pour que cette recherche trouve des financements dans le secteur privé. Dans ce cas particulier de la recherche appliquée privé, les travaux des scientifiques sont inscrits dans les objectifs de l’entreprise et de la fondation auxquels ils appartiennent. En 2010, dans le secteur privé, les domaines les plus financés étaient : l’industrie (automobile, aéronautique/spatiale, pharmaceutique, chimique), les activités informatiques et services d’information, la production de composants électroniques (ordinateurs, périphériques) [2].

Il se peut que la question n’ait pas de valeur marchande potentielle mais que la société ait quand même besoin d’une réponse. Alors, la recherche appliquée sera financée sur des fonds publics. Comme par exemple l’impact des éoliennes sur la biodiversité locale et les moyens de l’atténuer [5].

La recherche fondamentale produit de nouvelles connaissances sans pour autant nécessiter une utilisation immédiate de ses résultats. Elle regroupe des travaux de recherche empiriques ou théoriques. La recherche fondamentale constitue un véritable socle de connaissance pour la recherche en général, dont la recherche appliquée [6].

Au sein de la recherche fondamentale on distingue la recherche empirique. On la définie comme toute recherche dans laquelle les conclusions de l'étude sont tirées strictement de preuves issues d’expériences ou d’observations. On retrouve des projets comme la communication chimique chez la marmotte alpine [7] ou la description des limites d’un courant méditerranéen en utilisant des données radar [8].

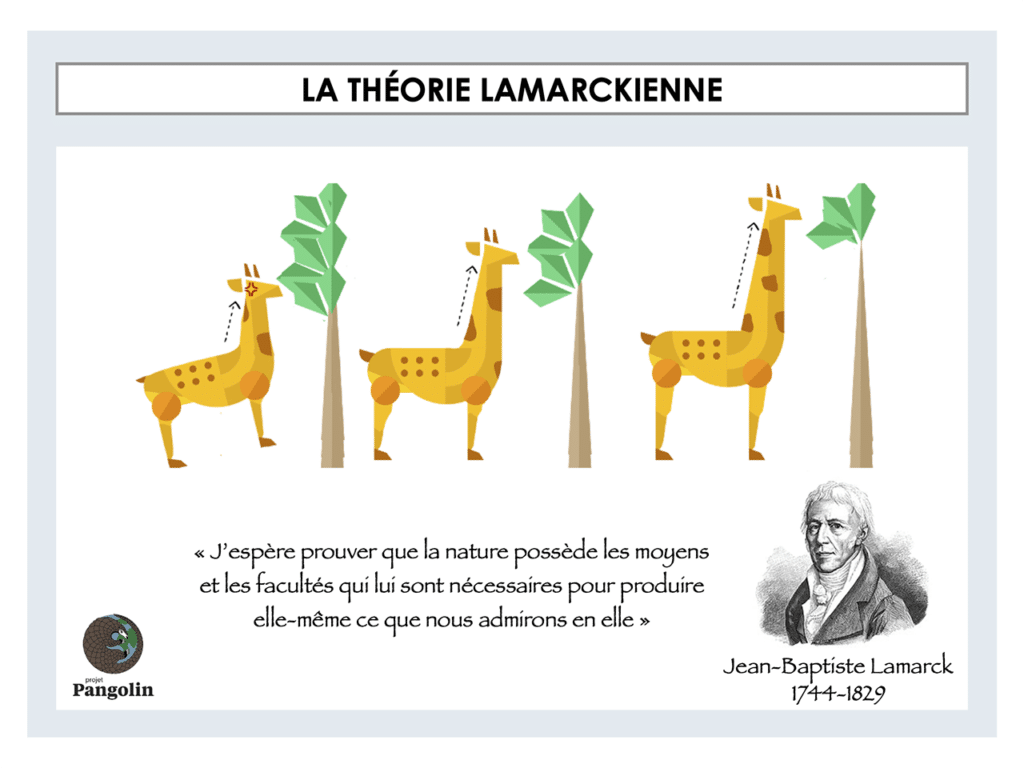

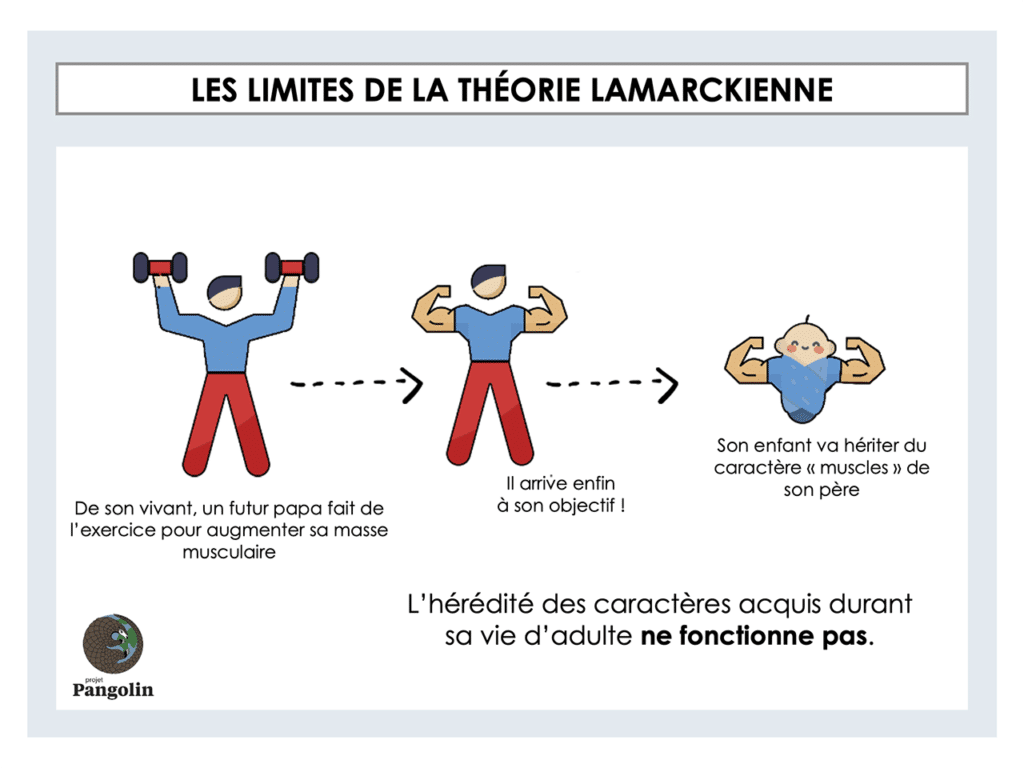

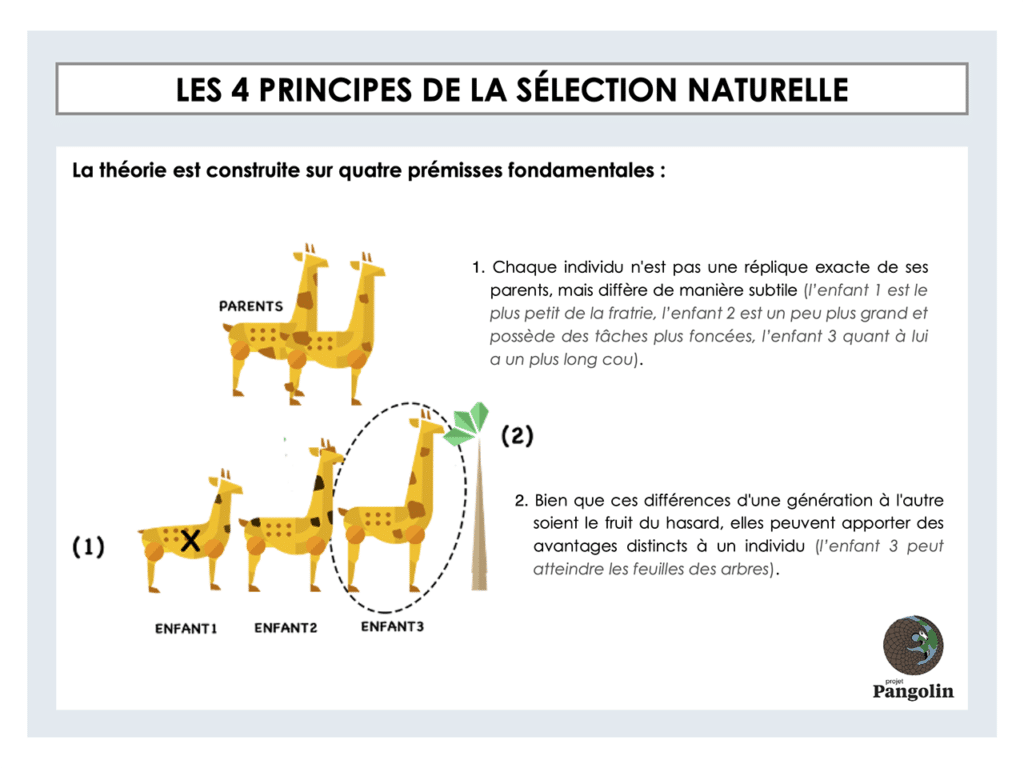

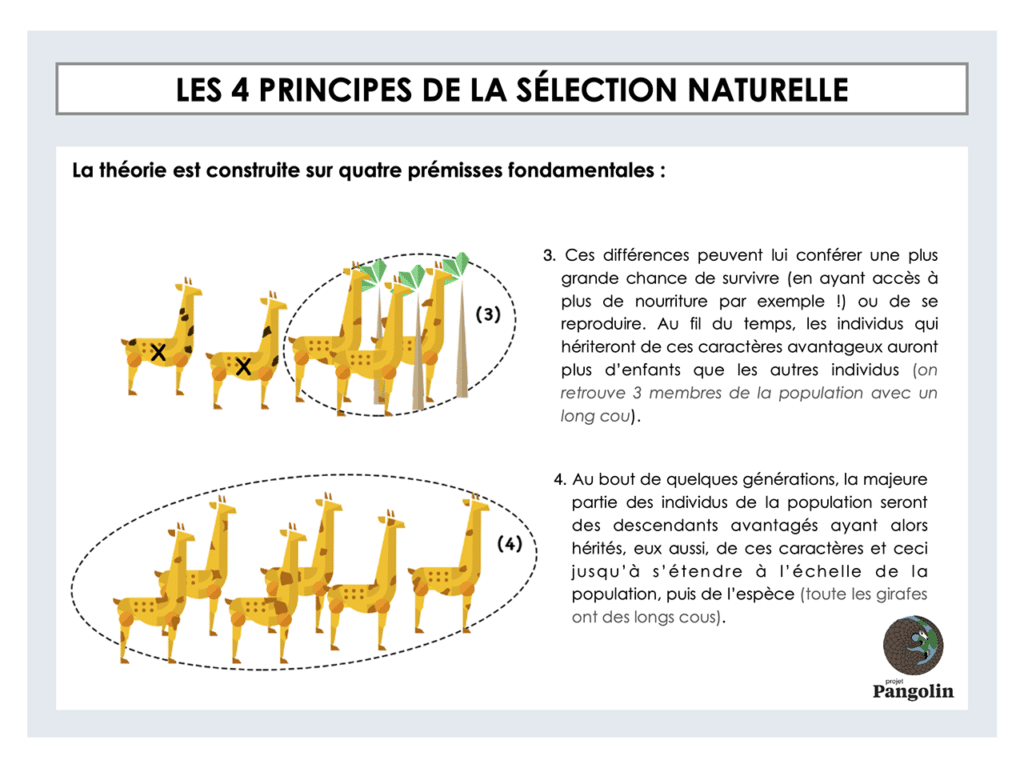

La recherche théorique illustre une dimension encore plus universelle de la connaissance. L’idée est de développer des théories qui expliquent la réalité qui nous entoure. En général, cela revient à représenter un phénomène sous la forme d’équations. On pense par exemple au principe de la relativité ou la théorie de la sélection naturelle.

La récolte de fonds est une partie cruciale de la recherche scientifique, et souvent la bête noire des chercheureuses. En effet, il revient aux chercheureuses de trouver l'argent pour financer leur activité de recherche. Toute leur activité de recherche : matériel, les locaux, les déplacements, les salaires du personnel qui vont participer etc.

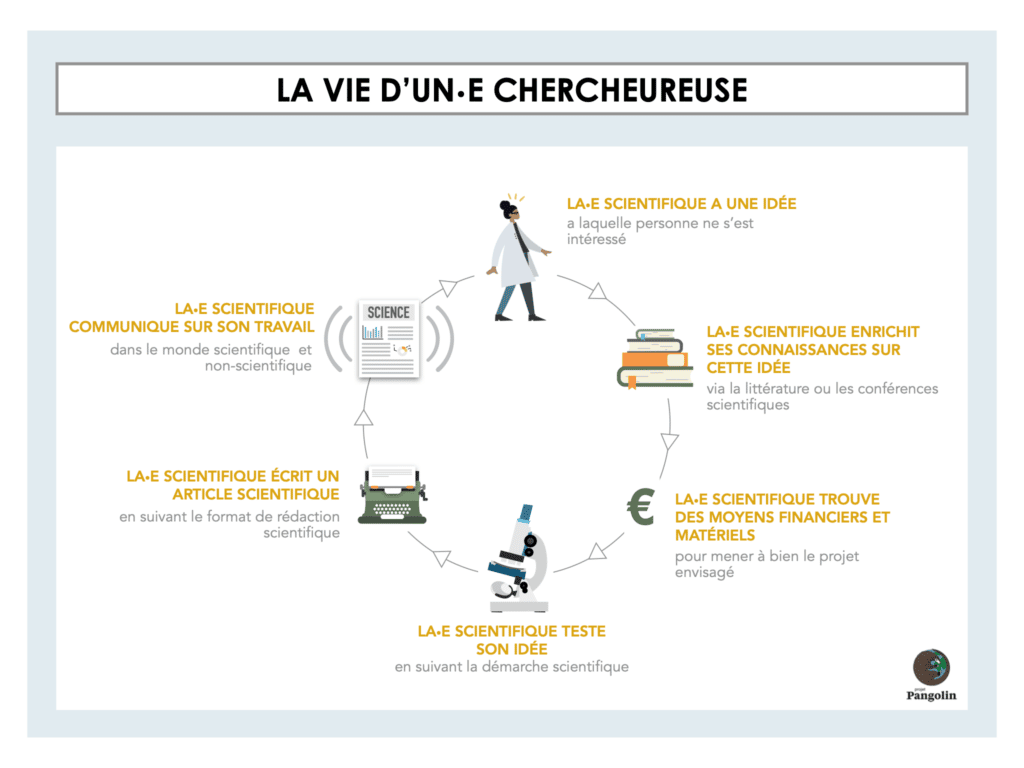

La recherche scientifique repose sur le travail assidu de chercheureuses partageant leurs réflexions et découvertes sur une thématique [9,10]. Mais attention, ce travail ne se fait pas en un claquement de doigts. Il peut s’écouler plusieurs années entre l’idée de départ et la publication des résultats.

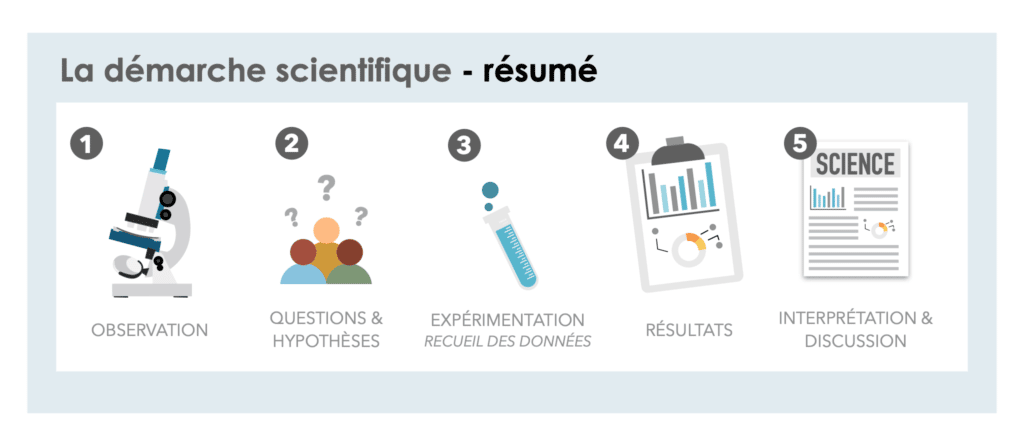

Avant d’avoir un travail abouti, la•e scientifique doit avoir une connaissance approfondie du sujet sur lequel iel travaille, récoltant le maximum d’informations dans la littérature scientifique ou au cours de conférences. Iel va par la suite suivre une démarche bien précise, partant à la base d’une observation qui va l’intriguer et soulever plusieurs questions. Iel pourra ensuite émettre des hypothèses sur la base de ses connaissances et de la littérature pour y répondre. L’objectif de l’étude va être de tester ces hypothèses, puis d’aboutir à une conclusion qui les confirmera ou les infirmera.

Une fois que les résultats produits sont satisfaisants, la•e scientifique va les communiquer. Au travers de divers supports : rapport technique, article scientifique, présentation lors de congrès scientifiques. Cela permet de valoriser son travail, de combler une partie des lacunes, de le soumettre à la critique et de se faire connaître dans le milieu scientifique, mais aussi non scientifique.

Il existe encore aujourd'hui une rupture entre la communication scientifique auprès du grand public ou de l'audience scientifique. La vulgarisation des travaux de recherche, rendant de concepts complexes compréhensibles pour tout un chacun, a souvent été mise de côté. Or cela devrait faire partie intégrante du métier de chercheureuse.

Pour remplir son rôle principal, la recherche scientifique se doit d’être diffusée auprès d’un large public scientifique. Ainsi, les dernières connaissances peuvent être utilisées par d’autres personnes pour continuer l’infatigable construction du savoir. Il existe plusieurs façons pour un•e chercheureuse de diffuser ses travaux. Nous allons nous concentrer sur son outil fondamental : l’article scientifique.

L’article scientifique est le produit final de tout travail de recherche et sa rédaction constitue une part de travail colossal [11,12]. Il s’agit d’un exercice de rédaction compliqué car l’écriture scientifique a ses propres codes : phrases courtes, directes et utilisant la forme passive. La•e scientifique doit respecter un plan normalisé propre à tout article scientifique, constitué de sept grandes sections :

Le fait que tout article scientifique suive cette structure formatée permet aux lecteurices d'aisément se situer dans l'article et de pouvoir en extraire les informations souhaitées. Grâce à cette organisation, il est facile pour d’autres chercheureuses d’utiliser la nouvelle technologie décrite dans l’article et ainsi d’assurer la reproductibilité de l’étude. Pour être admise par la communauté scientifique, il est nécessaire qu'une mesure ou découverte soit confirmée par plusieurs travaux. Les chercheureuses lisant l’article vont aussi pouvoir tester la nouvelle technologie mais dans un contexte différent qui n’avait pas été envisagé par les auteurices au départ (e.g., développement d’un vaccin, utilisation de CRISPR-Cas9 etc.).

Enfin un autre avantage découlant de cette architecture se trouve dans la bibliographie qui constitue un outil à part entière. En citant les références d’autres articles, les auteurices entretiennent, construisent et partagent leurs connaissances sur le sujet développé.

Chaque année des événements scientifiques ont lieu, en France ou à l’étranger, réunissant les chercheureuses du monde entier pour exposer leurs travaux, rencontrer des confrères et discuter de leurs recherches. Ces congrès sont payants, plus ou moins grands (entre 100 et plusieurs milliers de personnes), et permettent à la communauté scientifique de se rassembler autour d’une thématique. On retrouve deux manières de présenter un travail lors d’une conférence scientifique [13]:

Les laboratoires de recherche, pour promouvoir l’animation scientifique au sein de leur structure organisent des séminaires faisant intervenir divers chercheureuses d’autres établissements. Les bénéfices sont multiples : débat scientifique, partage de résultats récents, mais surtout rencontre entre confrères pouvant déboucher sur de potentielles futures collaborations.

Les outils de transmission ne se limitent pas aux exemples présentés précédemment. Les chercheureuses peuvent communiquer via d’autres types d’articles scientifiques comme les revues de littérature (résumé de l’état de l’art sur un sujet spécifique), les méta-analyses (regroupement de résultats sur un sujet spécifique tentant d’en extraire une interprétation générale), les notes d’opinion etc. Ces formats sont soumis à un comité de lecture. Enfin iels ont aussi l’occasion de produire des livres. Cependant ils ne sont pas nécessairement soumis à la relecture par les paires. Leur fiabilité peut donc être très hétérogène.

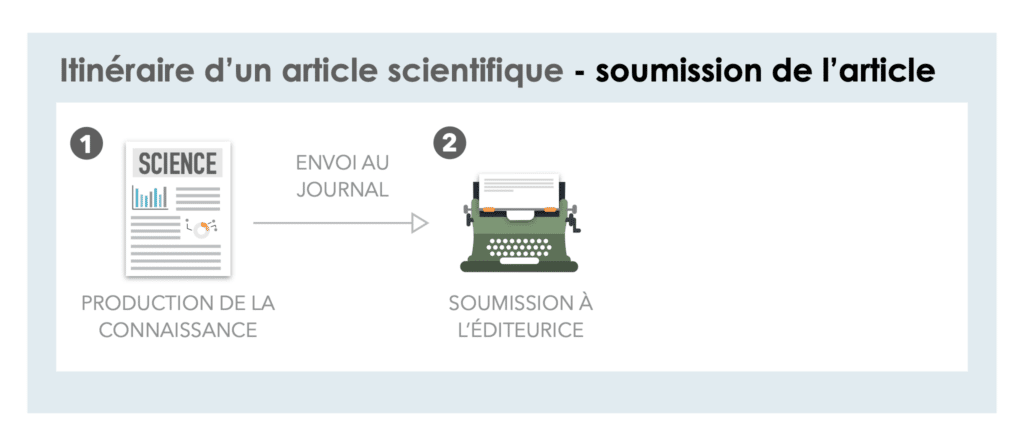

Entre la production d’un article scientifique et sa publication il y a de nombreuses étapes.

Dans un premier temps, le•a scientifique va produire de la connaissance en respectant la démarche scientifique et va restituer cette connaissance sous un format très spécifique : un article scientifique. Il sera relu et modifié par les co-auteurices plusieurs fois.

Une fois que cet article est rédigé, il est envoyé à un journal scientifique qui est chargé de le diffuser. L’article arrive tout d’abord dans les mains d’un•e des éditeurices du journal. Son rôle est d’évaluer la correspondance de l’article avec son journal. Chaque journal publie dans un domaine scientifique particulier. En fonction de la réputation de ce dernier il peut se permettre d’être plus ou moins pointilleux. L’éditeurice lit des articles dans des domaines très différents dont iel n’est pas forcément expert •e et doit prendre une décision après une lecture rapide.

À ce stade le destin de l’article peut prendre deux chemins :

1 - l’article est refusé, il sera alors impossible de resoumettre les mêmes résultats à ce journal même s’ils sont retravaillés.

2- l’éditeurice trouve l’article intéressant et souhaite le publier.

Un article peut être refusé pour une variété de raisons. Par exemple, il ne correspond pas au thème du journal, les résultats sont trop préliminaires, la rédaction de l'article est de piètre qualité, la question posée n'est pas assez originale etc.

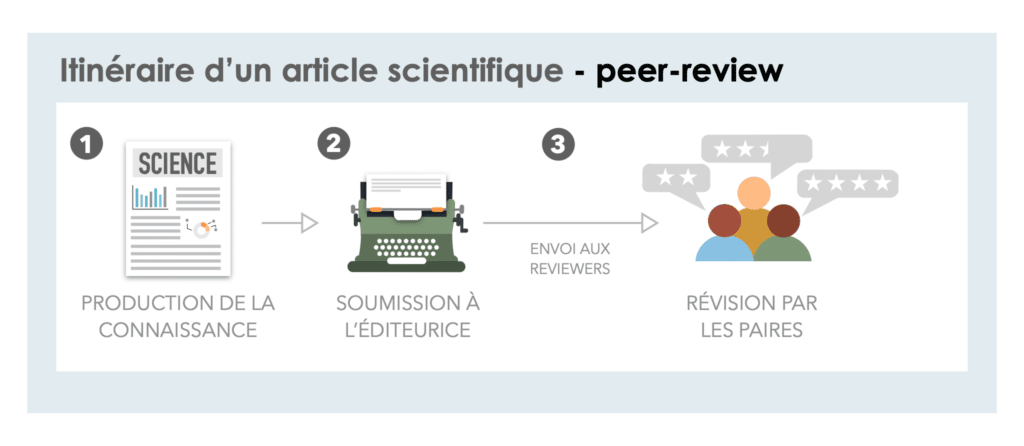

Si l’article a été apprécié en première lecture par l’éditeurice, iel l’envoie à 2-3 « examinateurices » (la traduction française n’est pas idéale, on parle de reviewers en anglais). Iels sont chercheureuses comme les auteurices et sont vraiment spécialistes du sujet (contrairement à l’éditeurice). Iels vont lire l’article en profondeur et faire des commentaires détaillés sur ce qu’iels estiment devrait être différent.

Les chercheureuses assument cette fonction bénévolement en plus de leurs travaux de recherche et leurs charges d’enseignement. En général, les chercheureuses produisent entre 2 et 10 révisions par mois. Cela constitue une partie non-négligeable du métier.

À la fin de leur revue ils et elles communiquent à l’éditeurice l’intégralité de leurs commentaires. Ils et elles précisent aussi si l’article devrait être publié selon elleux.

Il est fréquent que ce processus soit complètement anonyme : l’identité des auteurices et des reviewers n’est connu que de l’éditeurice. Cette pratique est censée garantir un jugement objectif et limiter les règlements de compte entre équipes concurrentes. Les scientifiques restant des humains, ils et elles peuvent avoir des comportements discutables.

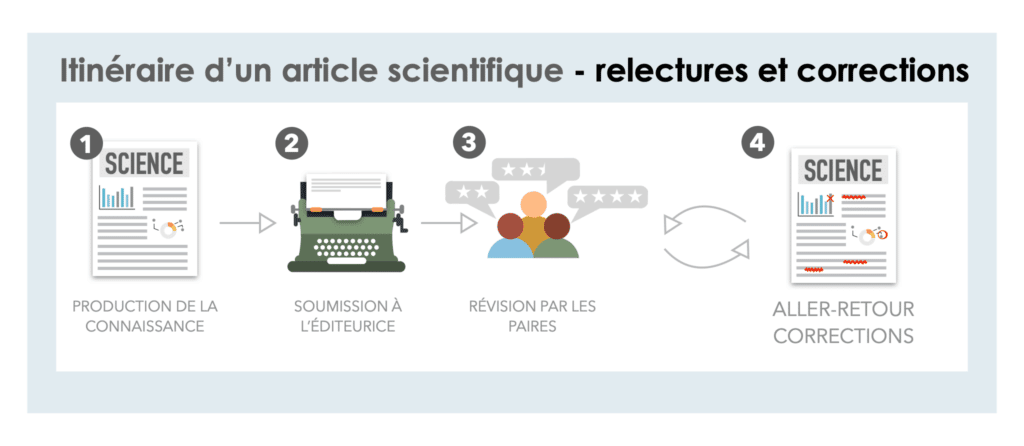

À ce stade l’éditeurice décide si :

1 - l’article est refusé car les remarques des reviewers l’ont convaincues que l’article n’était pas pertinent.

2 - l’article doit être modifié. On parle de révisions majeures ou mineures en accord avec les commentaires des examinateurices.

L’article entre alors dans une boucle d’aller-retour. D'un côté, les auteurices prennent en compte un maximum de modifications proposées puis les examinateurices qui en retour déterminent si les modifications sont satisfaisantes et/ou proposent de nouveaux changements.

Cette étape constitue un élément crucial de la recherche scientifique : c’est ce qu’on appelle la révision par les paires. Si une fraude est suspectée, si la méthode utilisée semble douteuse, si les statistiques présentées ne sont pas adéquates : il y a de fortes chances pour que le problème soit détecté à cette étape. Dans ce cas-là, l’article sera rejeté. Le travail des examinateurices est un des garde-fous de la recherche car il permet de vérifier la fiabilité des résultats avant qu’ils soient rendus disponibles à la lecture. C’est ce qui en fait sa force aussi. Ce système est loin d’être parfait mais il est constitutif de la recherche scientifique et garantit un jugement critique des nouveaux résultats produits.

Il est fréquent d'entendre des médias mainstream reprendre les titres d'articles scientifiques un peu originaux (ou pouvait générer du clic) les présentant comme une actualité ou un fait avéré alors que ces articles n'ont pas été soumis à la révision par les paires. Apprenez à rester critique dans ces cas particuliers. Il se peut que les résultats soient fiables tout comme le contraire !

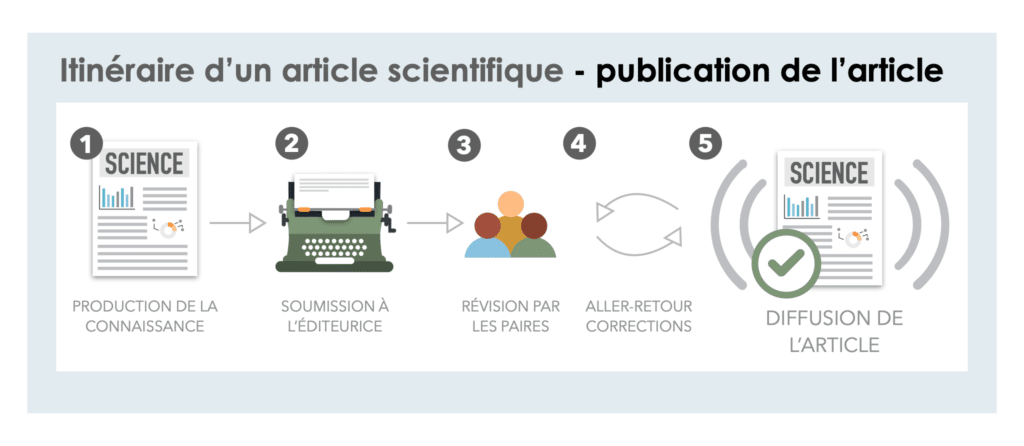

Une fois que les reviewers et l’éditeurice sont satisfaits de l’état de l’article, il est publié ! Comme vous l’aurez deviné, toutes ces étapes signifient que de long mois (parfois années) peuvent s’écouler entre la première soumission de l’article et sa parution. Ces délais, qui peuvent être colossaux, constituent un des défauts majeurs du système.

On se rend compte que la publication de connaissance prend beaucoup de temps dans la vie d’un•e scientifique. Il s’avère que ces publications jouent même un rôle critique dans la carrière des chercheureuses.

Certains journaux ont une meilleure réputation que d’autres et ce pour tout un tas de raison : l’ancienneté du journal, la langue utilisée, l’originalité des résultats publiés etc. Ils sont à la mode et donc naturellement, les chercheureuses vont préférer voir leurs travaux publiés dans ces journaux [15]. De plus en plus de soumissions vont être proposées et les éditeurs peuvent se montrer plus difficiles dans l’acceptation des articles. Par exemple la revue pluridisciplinaire Nature révèle que seules 7,6% des papiers soumis étaient finalement publiés en 2017 [14] alors qu'une revue plus spécialisée comme Methods in Ecology and Evolution a un taux d'acceptation de 20%.

Une publication dans un de ces journaux connus va donc paraître plus intéressante que dans un journal moins côté. Elle peut être la clé pour obtenir un poste que le•a scientifique convoite.

Il ne suffit pas de viser des journaux ‘prestigieux’ pour avoir une carrière réussie, il faut aussi publier en quantité. L’obtention de postes, de bourses et donc les possibilités de continuer à travailler en tant que chercheureuse dépendent de cette performance. Les anglo-saxons ont trouvé un adage très parlant pour résumer cette situation : Publish or perish(publier ou périr).

Dans la suite de cet article nous allons nous intéresser à l’évolution du système de publication depuis les balbutiements de la méthode scientifique jusqu’à nos jours.

Pendant très longtemps en Europe, la pratique des sciences était réservée aux élites. C'était souvent aux hommes de lettres fortunés qui avaient le temps et l’argent suffisants de s’adonner à l’observation du monde et de ses phénomènes. Durant toute la Renaissance, la science était la pratique d’un nombre restreint de lettrés et la transmission des découvertes et des données se faisait au sein de réseaux très fermés. En somme, les plus riches faisaient la science et les plus riches lisaient également cette science.

Au XVIIIème siècle, la philosophie de la science change. Les sciences doivent contribuer au progrès des sociétés et se doivent, de ce fait, d’être transmises au plus grand nombre. Les ouvrages de vulgarisation scientifique se multiplient car la science doit être accessible à « tous ». Ils sont bien souvent les sujets de discussion des salons mondains.

Au XIXème siècle, la science reste encore le domaine des plus riches. Néanmoins sa transmission se fait plus grande, et ce, notamment par la création de grandes institutions telle que le Collège de France ou des Université comme à Bâle ou Göttingen qui vont petit à petit populariser le domaine. De nouvelles disciplines voient le jour comme la paléontologie. De nombreux lieux dédiés à l’apprentissage ou l’expérimentation se créent. C’est le temps des jardins zoologiques et botaniques, des grands laboratoires et des universités. C’est le siècle où l’on commence à vouloir décrire le monde en entier. Les sciences deviennent l’affaire de toutes et de tous.

Au XXème siècle, les grandes découvertes scientifiques et techniques rendent visibles les sciences au grand public et démocratisent leur pratique. Les progrès en médecine, en informatique ou en aérospatial façonnent le quotidien de toustes.

Le XXIème siècle est l’âge du numérique. L’information est partout. La science est faite par de nombreux scientifiques à travers la planète, issus de tous milieux. Elle se transmet partout dans le monde via les journaux scientifiques en ligne.

On peut dater l’apparition des premiers journaux scientifique à 1665. À cette date, le journal français « Journal des savants » et le journal anglais « Philosophical Transactions of the Royal Society » commencent à publier systématiquement les résultats d’études scientifiques [17]. Mais il faudra attendre le XVIIIème siècle pour voir un véritable essor de la publication dans des revues, avec la création de milliers de journaux scientifiques, bien que beaucoup furent éphémères. Dès lors, leur nombre n’a fait que d’augmenter.

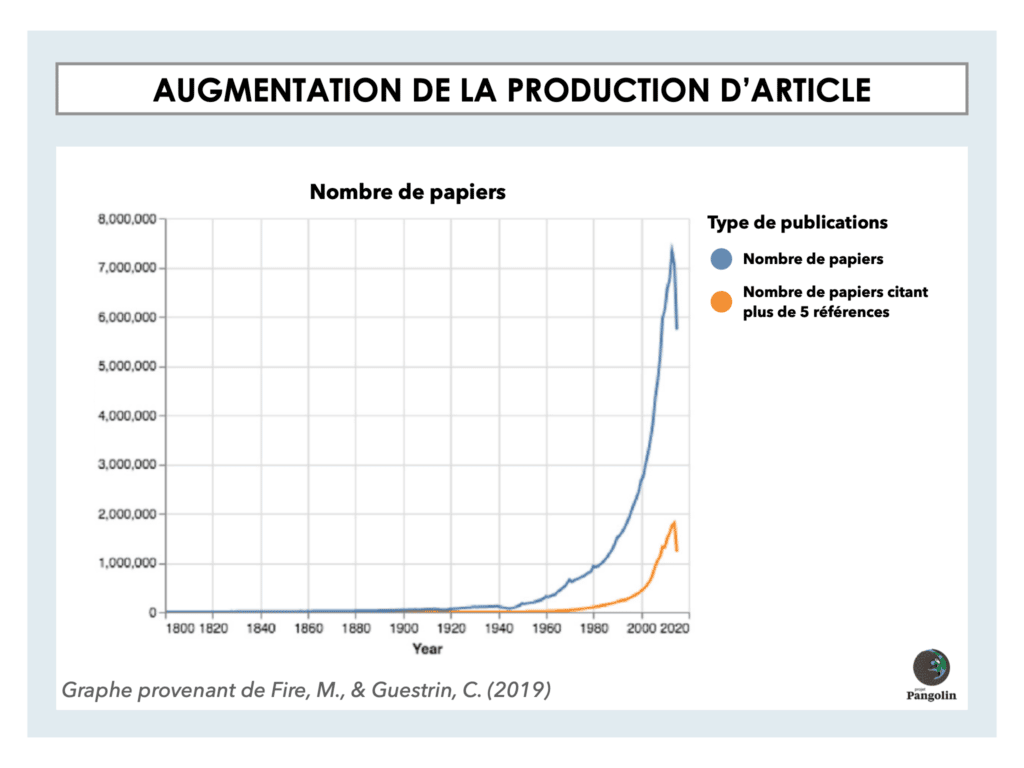

À partir du milieu du XXème siècle, cette accélération devient brutale et sera de nouveau accentuée avec l’arrivée du numérique vers le milieu des années 1980 où le million de papiers publiés par an sera dépassé [18].

Les publications suivent une même trame méthodologique qui rend la lecture et la recherche de l’information plus rapide et facilite le travail bibliographique. Mais ce principe est relativement récent dans l’histoire de la science.

L’expérimentation a souvent été utilisée par les scientifiques pour émettre des théories et tenter de comprendre le monde qui nous entoure. Cependant, elle n’était quasiment jamais mise en œuvre de manière systématique pour éprouver les observations et tenter de trouver des moyens de comparaisons pour comprendre les fonctionnements du monde vivant (notamment) comme on pouvait le faire en physique ou en chimie.

Cette révolution arrivera en 1865 avec la parution du livre de Claude Bernard « Introduction à l’étude de la médecine expérimentale » [16]. C’est dans cet ouvrage que le médecin et physiologiste originaire du Rhône instaure les premières bases de la méthode expérimentale. Claude Bernard déplore en effet les conceptions de son époque. Notamment concernant la physiologie, basées essentiellement sur des observations et presque jamais éprouvées de manière expérimentale. Il dénonce « l’esprit de système » dans la science et accuse notamment les scientifiques du Collège de France de conduire des expériences pour démontrer leurs théories plutôt que de les confronter aux faits. Il explique alors qu’en suivant des règles, les scientifiques pourront alors établir les conditions de manifestations des phénomènes et émettre des lois.

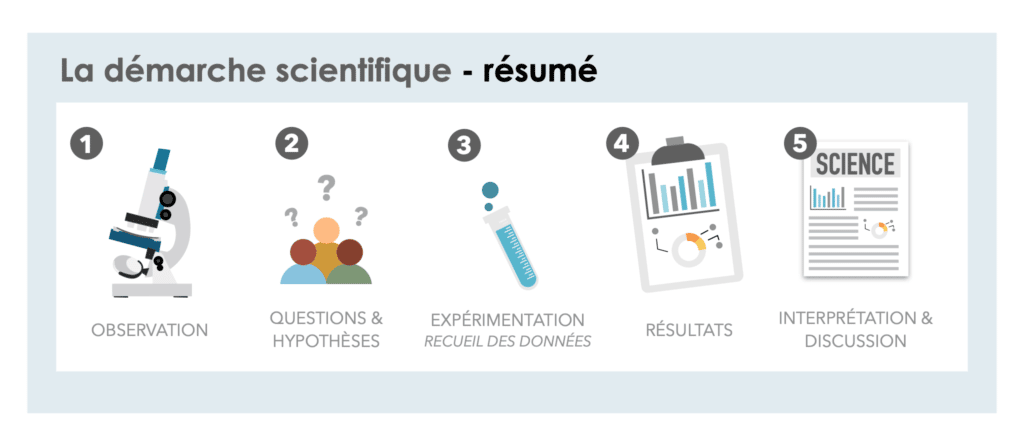

Voici les différentes étapes qu’il énumère et qui restent encore à ce jour un plan d’action global utilisé pour les études scientifiques actuelles :

Suite aux Observations d’un phénomène, les scientifiques formulent des Hypothèses. Ils vont ensuite concevoir une Expérience pour tester lesdites hypothèses. Puis, ils mettent en place l’expérience dont ils collectent les résultats. Vient le moment de comparer leurs résultats avec ce qui était attendu. Enfin, ils communiquent leurs résultats et leurs conclusions.

Cette méthode expérimentale, nouvelle pour l’époque, particulièrement pour les domaines de la biologie comme la médecine, va perdurer et devenir la base de la démarche scientifique dans de nombreux domaines. Claude Bernard a en effet posé les premières pierres qui serviront de socle à la publication scientifique moderne telle qu’on la connait !

Il y a 50 ans, dans les années 1970, le monde rentrait graduellement dans l’ère numérique des réseaux informatiques, ce qui débouchera des années plus tard sur la révolution qu’est internet.

Initialement, l’objectif concernant les publications scientifiques ne se limitait qu’à une simple numérisation de toutes études déjà éditées sur papier. Mais avec la popularisation des ordinateurs portables, dans les sphères professionnelle et publique, il est vite apparu que l’information scientifique pourrait être massivement diffusée et facilement accessible à distance.

En 1991, l’éditeur Elsevier lance un programme visant à analyser la possibilité de diffusion de journaux électroniques. Ce programme nommé Tulip (The University Licensing Program), en association avec 9 universités américaines, débouche sur un système opérationnel en 1993 puis plus tard sur la création du site Science Direct en 1997. En parallèle, toujours dans les années 1990, d’autres éditeurs emboîtent le pas tels que Cambridge University Presse, Oxford University Press, American Chemical Society ou National Academy of Sciences.

Le DOI (Digital Object Identifier) voit le jour en 1994. C’est un numéro unique qui est attribué à chaque document et qui permet l’identification stable de toute publication. En 1995 est notamment créé JStor (Journal Storage), une importante plate-forme de stockage électronique de publications. Ainsi, jusqu’au début des années 2000, les acteurs américains et anglais vont majoritairement façonner le paysage de la publication scientifique numérique et assoir le modèle économique qui ne changera que très peu par la suite.

Cette course au numérique a vu émerger des leaders du marché dont les décisions pèsent énormément dans le fonctionnement de la publication. Pour exemple, les grandes maisons d’édition que sont Elsevier, Springer Nature, Wiley,Taylor & Francis ou American Chemical Society publient en 2017 un peu plus de 56 % des articles produits en Europe et concentrent à eux seuls 65 % des dépensent concernant les achats de publications et review [20].

Cet écosystème d’éditeurices, très particulier, avec de très grosses entreprises mais également un nombre de journaux croissant et un nombre de chercheureuse tout aussi en hausse, entraîne malheureusement une grosse compétition qui amène à des prix de publication de plus en plus élevés. La pression du Publish or Perish est alors accrue par la difficulté de publication, essentiellement financière.

Des mouvements émergent alors pour la gratuité de la publication scientifique ou système d’Open Access. De cette logique naîtra notamment Wikipedia en 2000.

En somme, l’ère de la publication scientifique numérique a certes accru le potentiel de transmission des données scientifiques à travers le monde, mais elle a aussi engendré des crispations dans la façon de publier.

Le monde de la publication scientifique est désormais partagé entre les intérêts commerciaux des grands éditeurs et les intérêts scientifiques.

Avec l’augmentation vertigineuse du nombre de publication et celle du nombre de chercheureuse, il est très vite apparu dans le système de publication l’idée (discutable) que l’on pouvait exprimer la qualité des recherches d’un.e chercheureuse par son nombre de publication ainsi que la qualité (aussi évaluée par nombre de publications) de la revue dans laquelle iel publie. Ce concept apporte alors une pression incessante qui pousse tout scientifique à publier régulièrement (Publish or Perish).

Face à une telle pression, de nombreuses dérives ont vu le jour. Malheureusement elles façonnent désormais en partie le format de publications actuelles. Les formats sont par exemple de plus en plus courts. La taille des publications en nombre de pages a fortement diminué ces dernières années. Des papiers plus courts permettent effectivement de publier plus vite et plus souvent.

Un aspect de certaines études scientifiques a également disparu. De moins en moins d’études cherchent à recréer, répéter ou re-tester des expériences dont les résultats ont déjà été publié. Les études de validation n’ont plus le vent en poupe. Une certaine « course à l’originalité » s’est imposée. Elle force à toujours publier de nouveaux résultats, de nouvelles études et sur de nouveaux sujets, dont la valeur est plus forte aux yeux des éditeurs. Pourtant, l’une des forces de la science moderne est cet aspect de validation par la communauté entière. Publier des résultats similaires à une étude antérieure est tout aussi scientifiquement crucial que de publier de nouvelles données.

Plus encore, cette course effrénée du Publish or Perish peut amener à certaines méconduites voire franchir la frontière de la fraude. Publier à tout prix peut pousser à segmenter une publication en plusieurs petites pour augmenter artificiellement le nombre de papier. On parle de saucissonnage. Des données contradictoires peuvent être oubliées voire volontairement omises ; c’est la falsification.

Bien d’autres négligences ou erreurs peuvent arriver, majoritairement de manière non intentionnelle, mais elles font partie intégrante de la publication actuelle. Le nombre de publications retirées pour cause de mauvaises données, fraudes ou erreurs a presque été multiplié par 10 durant la dernière décennie [20].

Cet article est une introduction à un prochain article qui sera disponible courant juillet. Ce dernier portera sur les limites du système de publication scientifique actuelle. Mais pour vous permettre de comprendre tous les tenants et aboutissants de cette histoire, il était nécessaire de dresser un état des lieux et de faire un historique du fonctionnement de la publication scientifique. On espère vous avoir donnez envie d’en savoir plus sur la production de connaissance. Rendez-vous courant le mois prochain pour découvrir le côté obscur de la force !

Quand on parle de sciences, on s’intéresse plus souvent aux résultats qu’à la façon dont on les a obtenus. Les outils qui font le lien entre les hypothèses de départ et la conclusion restent le plus souvent dans l’ombre. Et pourtant, sans ces outils, les modèles, la connaissance scientifique serait impossible à atteindre ! Alors qu’est-ce qu'un modèle scientifique ? Pourquoi est-ce qu’on a besoin des modèles en sciences, et en particulier en écologie ? Et est-ce que les modèles représentent la réalité ? C’est ce qu’on vous propose de découvrir dans cet article !

C’est difficile de donner une définition générale des modèles, car ils ont été construits dans différentes disciplines pour répondre à des problèmes particuliers [2, 7]. Dans tous les cas, les modèles sont toujours des outils, c’est-à-dire qu’ils servent à atteindre un but extérieur au modèle lui-même, pour obtenir une meilleure représentation du phénomène auquel on s’intéresse [5, 7].

Les modèles peuvent prendre des formes très variées et ont beaucoup d'utilités différentes. Pour avoir une meilleure idée de ce qu’est un modèle, voici trois exemples de modèles et de leurs applications.

Les organismes modèles sont des espèces dont le fonctionnement est bien connu par les biologistes, comme la souris ou la mouche du vinaigre. Ces espèces permettent de mieux comprendre le fonctionnement des organismes vivants. Par exemple, on peut tester l'efficacité d’un médicament sur des souris : comme cette espèce est assez proche de l’humain, les résultats donneront des indices sur ce à quoi on peut s’attendre pour l'humain.

Les objets abstraits sont des modèles qui permettent d’imaginer une représentation fictive d’un objet réel. Par exemple, le modèle de l’atome permet aux physiciens d’imaginer à quoi ressemble un atome, qu’on ne peut pas le voir directement. Il y a eu plusieurs modèles de l’atome dans l’histoire des sciences, parfois en concurrence. Par exemple, le modèle créé par Ernest Rutherford en 1911 imagine un atome composé d’un noyau autour duquel tournent des électrons [10]. Les modèles de l’atome permettent de mieux comprendre ce qu’est la matière, mais ont aussi des applications concrètes. Par exemple, une extension du modèle de l'atome de Rutherford permet de calculer la longueur d'onde d’un rayonnement émis par des atomes. Ce principe est utilisé par exemple pour concevoir des lasers.

Les modèles mathématiques sont des modèles abstraits qui s’écrivent en langage mathématique. Par exemple, le modèle linéaire permet de calculer la valeur d’une variable y en fonction d’une autre variable x : il s’écrit y = ax + b (où a et b ont des valeurs constantes). Les variables y et x peuvent représenter n’importe quelles grandeurs numériques, et le modèle linéaire a donc beaucoup d’applications. Par exemple, ce modèle est utilisé en mécanique pour calculer la déformation initiale d’un matériau en fonction de la force qu’on lui applique [9]. On l'utilise aussi pour étudier la façon dont la taille est corrélée entre des parents et leurs enfants [11], l’évolution de la température de l’atmosphère au cours des années (en complément d’autres techniques) [6]...

Enfin, les modèles sont utilisés dans différents domaines en sciences, mais ils font eux-mêmes l’objet de recherches. Il y a donc des scientifiques qui travaillent à perfectionner des modèles existants ou à en développer de nouveaux. Par exemple, l’intelligence artificielle est un domaine de recherche actif qui développe des modèles pour réaliser des tâches qui essaient d’imiter une intelligence humaine, telles que comprendre des instructions orales (Siri, Alexa, l’assistant Google...)

Dans la vie de tous les jours, on peut se fier à notre intuition ou à une connaissance partielle pour prendre des décisions. Par exemple, lorsque vous descendez les escaliers, vous ne vérifiez pas la hauteur de chaque marche : ça prendrait beaucoup trop de temps, et on se doute que l’architecte ne s’est pas amusé à faire des marches de hauteurs différentes [5] !

Mais en sciences, on ne peut pas se permettre de faire reposer notre analyse sur ce qui nous semble “évident” si on veut atteindre un niveau de connaissance fiable [5]. L’inconvénient, c’est que c’est beaucoup plus lent d’utiliser un raisonnement logique qu’un raisonnement intuitif [3]. Mais pour produire des résultats fiables, les sciences doivent utiliser cette démarche. Les modèles sont donc des outils pour remplacer notre raisonnement intuitif par un raisonnement contrôlé.

Chaque discipline scientifique a des types de modèles préférés, en raison des contraintes propres au domaine et de la culture de la discipline. Cet article va s’intéresser plus particulièrement au domaine dans lequel je réalise ma thèse : l’écologie, qui est l’étude des relations entre les espèces vivantes et avec leur environnement.

En écologie, on utilise beaucoup les modèles mathématiques [8], comme le modèle linéaire décrit plus haut. En effet, ce type de modèles semble adapté pour décrire un certain nombre de phénomènes en écologie [1]. Par exemple, on utilise des équations différentielles pour prédire la croissance des populations, des modèles statistiques pour connaître l’effectif des populations dans leur milieu naturel, des fonctions mathématiques pour prédire la répartition des espèces en fonction de leur environnement...

Bon à savoir : les modèles mathématiques sont très utilisées en écologie et dans certaines disciplines scientifiques (physique, économie, biologie). Mais les correspondance entre le langage dépouillé des mathématiques et la complexité de la réalité n'est pas une évidence. D'ailleurs les mathématiques ne sont pas utilisées aussi couramment dans d'autres domaines (histoire, littérature).

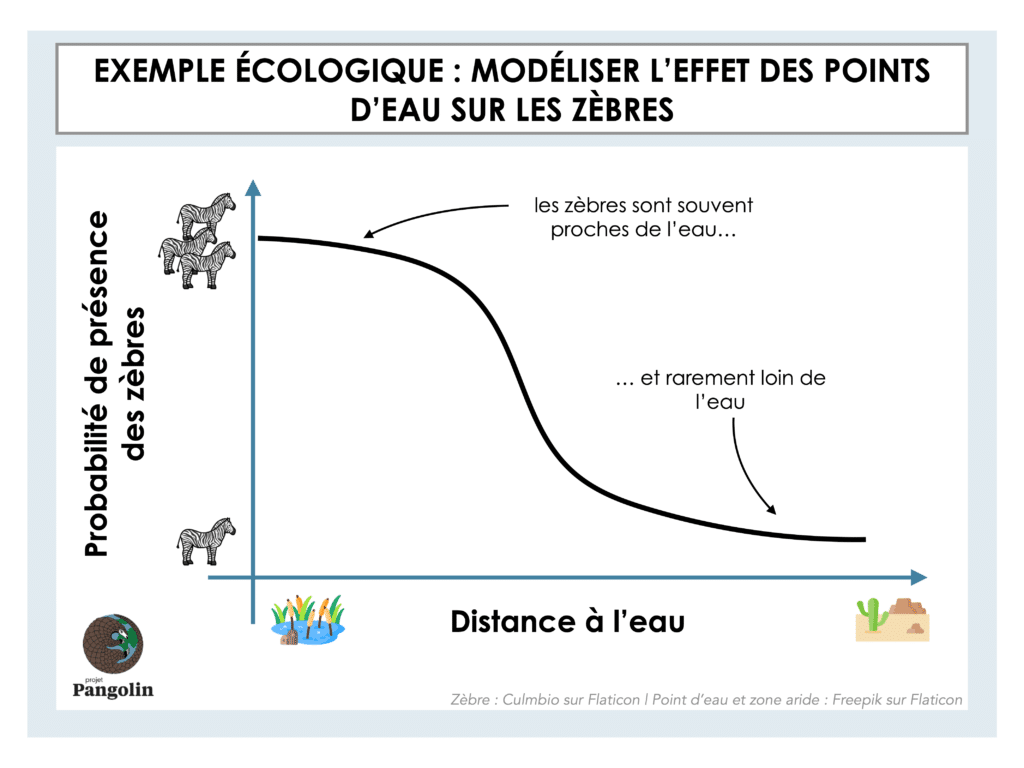

On va détailler un exemple pour avoir une idée de la logique utilisée pour modéliser des systèmes écologiques. Dans cet exemple, on va s’intéresser à la façon dont les zèbres choisissent leur habitat, c’est-à-dire les zones qu’ils préfèrent dans la savane.

On fait l’hypothèse que les zèbres préfèrent les zones proches des points d’eau. En effet, on a observé sur le terrain qu’ils s’éloignaient peu des points d’eau. De plus, on sait que la savane est un écosystème très rude, avec une saison sèche qui dure la moitié de l’année. Or, les zèbres ont besoin de boire régulièrement. On peut donc penser que l’eau sera une ressource très importante pour eux.

Pour tester cette hypothèse, on peut utiliser un modèle mathématique. Il faut donc choisir une fonction qui décrit la variation de probabilité de présence des zèbres avec la distance à l’eau (voir graphique ci-dessous). Pour choisir cette fonction, on peut s'inspirer de ce qu'on observe dans les données. Par exemple, la fréquence des zèbres en fonction de la distance à l'eau peut diminuer de façon constante, suivre un plateau puis chuter brusquement... Selon ce qui est observé, on utilisera des fonctions mathématiques différentes.

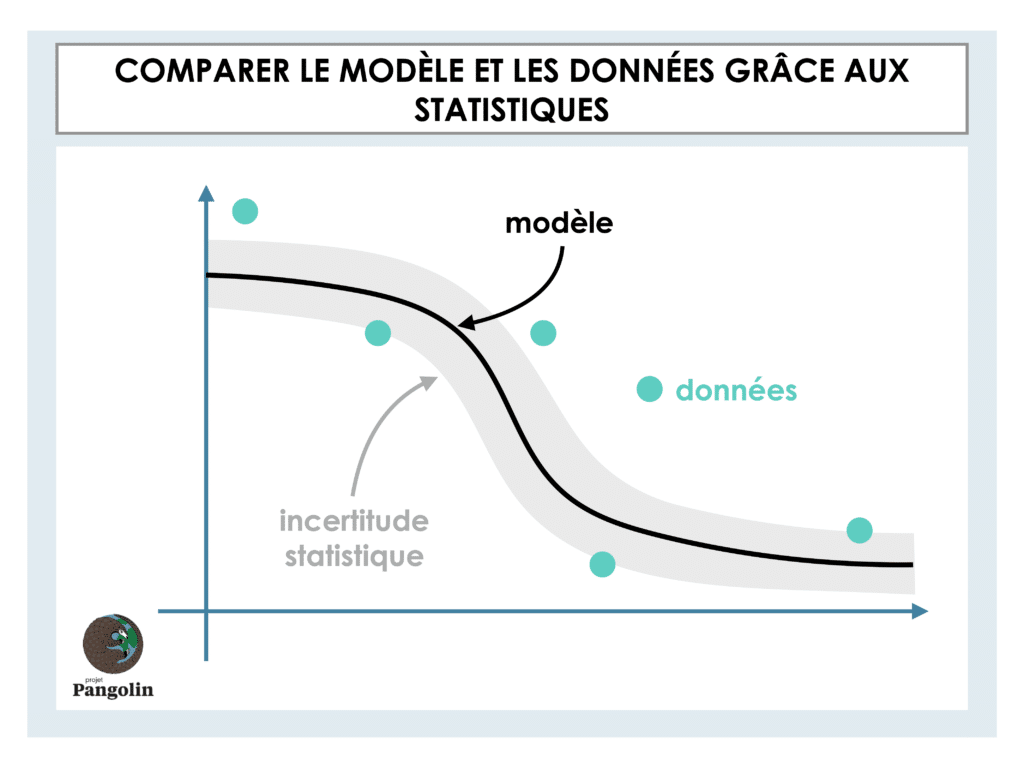

Maintenant qu’on a choisi une fonction pour modéliser notre hypothèse, on doit l’ajuster à notre problème. C’est-à-dire que si notre fonction mathématique s’écrit par exemple probabilité de présence du zèbre = a × exp(-b × distance à l’eau)), on doit déterminer les valeurs des paramètres a et b. L'une des façons de trouver ces paramètres est d'utiliser des programmes informatiques. Par exemple, si on se base sur des données de présence de zèbres à des endroits plus ou moins éloignés des points d’eau, ces programmes vont choisir les paramètres qui réduisent le plus possible l’écart entre la probabilité de présence des zèbres calculée avec le modèle et la fréquence des zèbres observée dans les données.

Pour savoir si le modèle qu’on a finalement choisi décrit bien la réalité, on compare ses prédictions aux données observées. À cette étape, on s’attend à ce que les données soient un peu éloignées des prédictions. En effet, certaines variables ne sont pas prises en compte dans le modèle (comme par exemple la présence des prédateurs). Or, ce qui nous intéresse, c’est de savoir si l’effet de la distance à l’eau est bien décrit : mais comment faire la différence entre un écart au modèle dû à une mauvaise description de l’effet de l’eau ou à d’autres facteurs ? C’est là que les statistiques entrent en jeu : elles permettent de prendre en compte l'écart entre le modèle et les données dû à d’autres facteurs que l'eau. On va donc comparer notre modèle aux données avec une certaine marge d’erreur (c’est le fameux intervalle de confiance statistique) pour prendre en compte ces facteurs non modélisés.

Enfin, malgré tous nos efforts pour construire un bon modèle, on peut parfois se rendre compte qu'il correspond assez mal aux données observées. Dans ce cas, on peut rajouter des variables pour expliquer la présence du zèbre, comme le type de végétation ou encore la présence de prédateurs. En théorie, on peut toujours rajouter autant de variables qu’on veut dans un modèle. Par contre, si on se sert de données réelles pour ajuster notre modèle (comme on l’a fait ici), il faut avoir suffisamment de données pour être sûrs que le modèle s’ajuste bien à la réalité... Et c’est une des limitations majeures en écologie. En effet, il est très coûteux de récolter beaucoup de données sur tout un ensemble de variables différentes.

Cet exemple permet d'entrevoir l'une des difficultés importantes pour étudier des systèmes écologiques : les espèces vivantes sont toutes prises dans un réseau de dépendance complexe. Par exemple, les zèbres dépendent des végétaux pour se nourrir, et les zèbres sont eux-mêmes mangés par les lions (voir l’article du Projet Pangolin sur la biodiversité). Pour bien comprendre les systèmes écologiques, il faudrait donc pouvoir étudier toutes ces relations : mais cela est très difficile, justement parce que tout est lié [5].

Cette complexité rend l’utilisation des statistiques indispensable. En effet, dès qu’on néglige une partie des facteurs, on va avoir des écarts du modèle par rapport à la réalité, et les statistiques sont nécessaires pour les prendre en compte.

Souvent, on se sert de données réelles pour construire un modèle, mais ce n’est pas pour ça que le modèle représente fidèlement la réalité [1]. En effet, les modèles expriment les hypothèses de la personne qui modélise sur le fonctionnement du monde. Cette personne s’intéresse uniquement à une partie d’un système : elle sélectionne donc les facteurs qui pourraient influencer cet aspect particulier du système.

Mais le choix de ces facteurs n'est pas facile. D’abord, il est pratiquement impossible de déterminer l’intégralité des facteurs qui influencent des phénomènes complexes (comme les systèmes écologiques). D'autre part, évaluer l’effet de certains facteurs dans la réalité peut s’avérer très difficile en pratique. Par exemple, pour le modèle de choix d’habitat du zèbre décrit précédemment, on s’intéresse à un écosystème très vaste. C'est donc difficile d’observer la répartition précise de tous les prédateurs, ou encore la végétation en tous points dans la savane... Même si le modèle essaie de décrire la réalité, il ne peut donc pas être considéré comme la réalité.

Une fois le modèle construit, il est donc crucial de le re-comparer à la réalité [5]. Pour des modèles mathématiques par exemple, on peut évaluer leur qualité en calculant la vraisemblance du modèle, c’est-à-dire une mesure de la probabilité d’obtenir les données observées avec un modèle. Plus le modèle donne des valeurs proches des données, plus il est vraisemblable. On peut aussi faire des prédictions grâce au modèle et les comparer ensuite à la réalité. Par exemple, si un modèle indique que les chauves-souris préfèrent survoler les haies pour se déplacer, on peut aller vérifier sur le terrain. Si le modèle est en accord avec la réalité, on peut avoir confiance dans ce modèle (sans oublier qu’il ne représente qu’une hypothèse sur la réalité).

Pour résumer, les modèles sont des outils qui permettent de décrire, comprendre ou prédire un phénomène. Même s’ils ne sont pas parfaits, les modèles sont néanmoins extrêmement utiles et importants en sciences.

En écologie, modéliser les écosystèmes permet de mieux les comprendre ou de mieux prédire leur évolution. Or, cela s’annonce primordial pour les années qui viennent, car les extinctions d’espèces et le changement climatique vont grandement modifier et mettre en danger le fonctionnement des écosystèmes. Pour les protéger, il faut pouvoir les comprendre et prévoir leur évolution, et les modèles sont l’un des outils indispensables pour y arriver.

Temps de travail cumulé : 33 heures

Autrice : Lisa Nicvert

[1] A. Franc, Mathématisation et modélisation, entre histoire et diversité. Editions Matériologiques, 2013, p. 974. Consulté le : 23 mars 2022. [En ligne]. Disponible sur : https://hal.inrae.fr/hal-02806211

[2] R. Frigg et S. Hartmann, « Models in Science », in The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Spring 2020., E. N. Zalta, Éd. Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2020. Consulté le : 23 mars 2022. [En ligne]. Disponible sur : https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/models-science/

[3] Hygiène Mentale, Ep20 Les deux vitesses de la pensée, et le « Bullshitomètre », (23 octobre 2017). Consulté le : 23 mars 2022. [Vidéo en ligne]. Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=eLLIm-GpJh4

[4] J. H. Lawton, « Are There General Laws in Ecology? », Oikos, vol. 84, no 2, p. 177‑192, 1999. https://doi.org/10.2307/3546712.

[5] J.-M. Legay, L’Expérience et le modèle. Paris: INRA, 1997. Consulté le : 23 mars 2022. [En ligne]. Disponible sur : http://www.cairn.info/l-experience-et-le-modele--9782738007780-page-9.htm

[6] A. Muhlbauer, P. Spichtinger, et U. Lohmann, « Application and Comparison of Robust Linear Regression Methods for Trend Estimation », Journal of Applied Meteorology and Climatology, vol. 48, no 9, p. 1961‑1970, sept. 2009. https://doi.org/10.1175/2009JAMC1851.1.

[7] F. Varenne, Modèles et simulations dans l’enquête scientifique : variétés traditionnelles et mutations contemporaines. Editions Matériologiques, 2013, p. 11. Consulté le : 23 mars 2022. [En ligne]. Disponible sur : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03080674

[8] L. Viollat et N. Dubois, Quand mathématiques et écosystème se marient: L’ECOLOGIE, (6 avril 2022). Consulté le : 9 avril 2022. [Vidéo en ligne]. Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=iayRpCYN7Yc

[9] « Loi de Hooke », Wikipédia. 4 mars 2022. Consulté le : 9 avril 2022. [En ligne]. Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Loi_de_Hooke&oldid=191597667

[10] « Modèle atomique de Rutherford », Wikipédia. 20 mars 2022. Consulté le : 9 avril 2022. [En ligne]. Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le_atomique_de_Rutherford&oldid=192067295

[11] « Héritabilité », Wikipédia. 26 mars 2022. Consulté le : 9 avril 2022. [En ligne]. Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A9ritabilit%C3%A9&oldid=192246474

De prime abord, les sciences paraissent compliquées à aborder (même pour les initié·e·s [1]). Il faut maîtriser un jargon bien particulier, connaître des méthodes de recherche spécifiques et utiliser des outils mathématiques pour analyser les résultats d’expérience.

Mais au fond, le but de la science, c’est de comprendre le monde dans lequel on vit. Et vouloir comprendre, ce n’est pas seulement “un truc de scientifique” ! Par ailleurs, les citoyens et les décideurs politiques ont besoin d’être informés des résultats scientifiques récents pour décider des politiques publiques. Comme par exemple, pour la mise en place ou non d’une aire protégée. Une solution pour mieux comprendre comment fonctionne la science, c’est par exemple de s’impliquer dans un projet de recherche en tant que citoyen grâce aux sciences participatives.

Dans cet article, nous vous proposons d’abord une petite définition de ce que sont les sciences participatives. Puis nous verrons ce que cette démarche apporte à la science et aux participants à travers la présentation de 3 projets de sciences participatives. Nous vous donnerons aussi une sélection de projets pour vous aider à vous impliquer. Enfin, nous ferons le bilan des sciences participatives et nous reviendrons sur quelques critiques qui leurs sont faites.

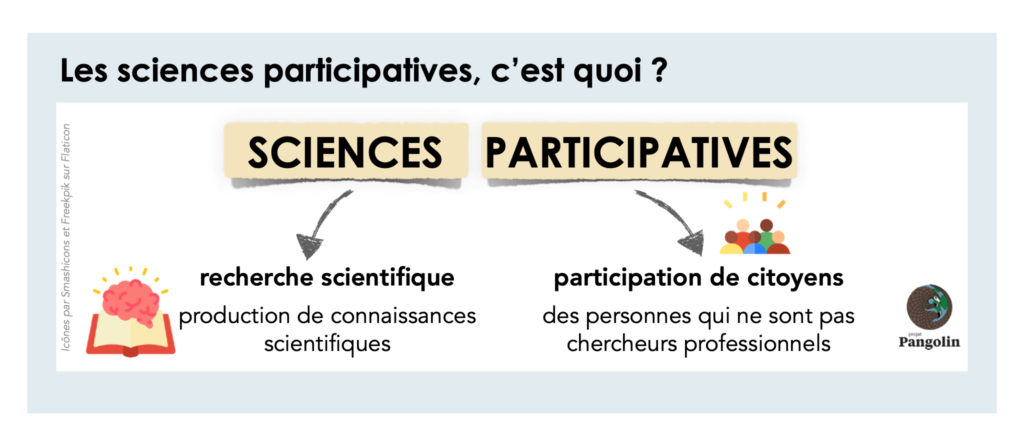

L’expression “sciences participatives” (ou “recherche participative”) comprend deux notions. D’abord, il y a l’idée de “science”, et ensuite il y a l’idée de “participer”. Pour définir les sciences participatives, il faut d’abord comprendre ce que sont les sciences et comment on peut y participer.

Les sciences, dans ce cadre, désignent plus précisément la recherche scientifique, c’est-à-dire l’activité de production des connaissances scientifiques. D’après cet article [2], on définit les connaissances comme scientifiques quand elles sont produites avec une méthode rationnelle (par exemple avec une expérimentation et une analyse statistique) et revues par les pairs (c’est-à-dire que d’autres scientifiques spécialistes du sujet vérifient la démarche et les conclusions de la recherche).

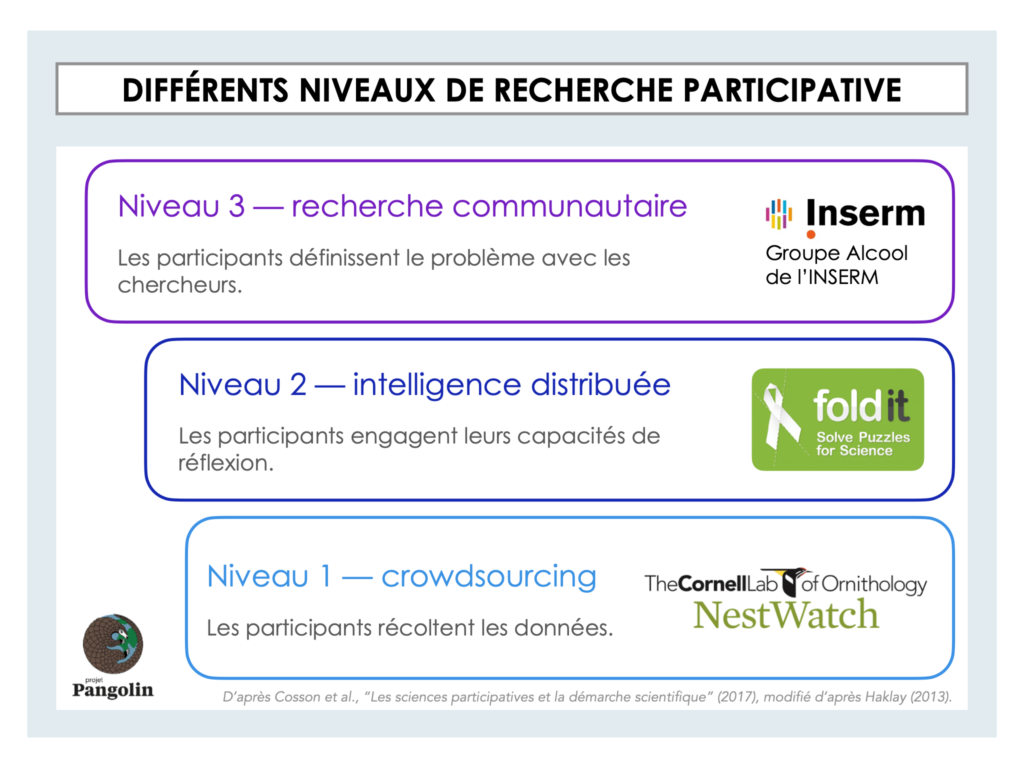

La participation sous-entend que plusieurs acteurs, pas seulement des scientifiques de métier, vont prendre part à la recherche. Il y a plusieurs formes de participation, plus ou moins impliquées. Les citoyens peuvent participer à la collecte des données de façon passive, ou bien à l’analyse, ou encore à la co-construction du thème de recherche [3].

Ces deux dimensions de recherche et d’implication des citoyens sont essentielles pour définir une recherche participative. Ainsi, la démocratie participative ne constitue pas une démarche de science participative, car elle ne produit pas de connaissances scientifiques. Par ailleurs, un projet de recherche participative nécessite la participation active des citoyens. Une étude de médecine où des personnes se portent volontaires pour tester un médicament n’est pas de la recherche participative.

Bon, maintenant qu’on a une définition, il est temps de donner quelques exemples de recherches participatives pour se faire une meilleure idée de ce que c’est concrètement.

Les sciences participatives permettent de répondre à des questions auxquelles les scientifiques ne pourraient pas répondre seuls. En effet, la participation des citoyens peut permettre de récolter des données en plus grand nombre ou encore aider à l’analyse de données.

Les sciences participatives peuvent prendre des formes extrêmement différentes. Pour vous donner une idée de leur diversité, nous allons vous présenter 3 exemples.

Nestwatch [4] est un projet de science participative initié par le Cornell Lab of Ornithology aux États-Unis. Le but est de mesurer le succès des nichées d’oiseaux pour plusieurs espèces d’Amérique du Nord.

Pour cela, les observateurs bénévoles doivent repérer un nid et le suivre de la ponte à l’envol des petits. Ils doivent faire des relevés réguliers pour documenter l’état du nid (œufs pondus, nichée éclose, nid abandonné...). Ce type de projet, dans lequel les volontaires récoltent des données qui vont ensuite être analysées par les chercheur·euses, est appelé crowdsourcing.

Le crowdsourcing est particulièrement utile pour récolter une grande quantité de données grâce aux volontaires. Pour le projet Nestwatch, les organisateurs affirment que “sans l’aide des volontaires, il serait impossible de récolter assez d’informations pour surveiller les oiseaux nicheurs dans tout le pays [les États-Unis]” [4].

Pour les observateurs, Nestwatch permet de valoriser des observations personnelles et de les inscrire dans le cadre de la recherche scientifique. De plus, Le Cornell Lab met à disposition des bénévoles des guides d’identification des nids et des oiseaux ou encore des informations sur la biologie des oiseaux. Cela permet aux novices d’acquérir de nouvelles connaissances.

Nestwatch a été initié dans les années 1960 et continue encore aujourd’hui. Les données ainsi récoltées sur plus de 50 ans permettent d’obtenir un suivi temporel du succès reproducteur des oiseaux nicheurs. Ces informations sont très précieuses pour mesurer, par exemple, l’impact du changement climatique.

Aujourd'hui pour partager des observations sur Nestwatch, tout se fait en ligne. Mais dans les années 60, les observateurs envoyaient les formulaires au laboratoire par courrier ! Cela a donné naissance à un 2ème promet de sciences participatives : Nest Quest Go! Le but est de retranscrire ces données écrites à la main.

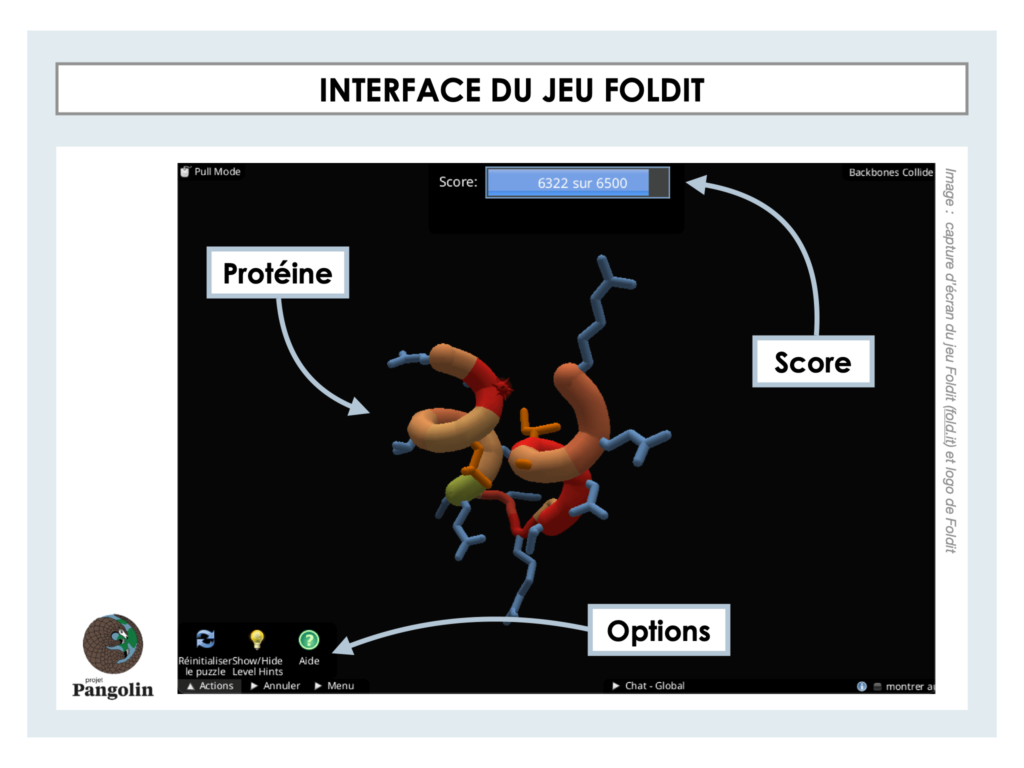

Foldit [5, 6] est un programme développé en 2010 par un ensemble de chercheurs·euses qui permet aux citoyens de prévoir la structure selon laquelle une protéine se replie dans l’espace. C’est un jeu sérieux ou serious game. Un logiciel présente une protéine aux joueurs, et le but est de gagner des points en bougeant la protéine pour obtenir la structure la plus stable possible.

La théorie de la chimie devrait permettre de trouver la structure la plus stable (certains atomes doivent être loin ou proches les uns des autres). Il existe d’ailleurs des algorithmes basés sur cette théorie pour déterminer la structure des protéines. Cependant, ce problème est impossible à résoudre de façon exacte. En effet, cela prendrait beaucoup trop de temps de tester toutes les structures possibles, même pour un ordinateur ! On estime que cela prendrait plus de temps que l’âge de l’Univers pour énumérer toutes les structures possibles pour une protéine de taille classique [7] ! Les algorithmes classiques ne testent donc pas toutes les structures, mais cherchent les structures les plus stables à partir de structures de départ choisies au hasard. Dans Foldit, le rôle des joueurs est de bouger les différentes parties de la protéine manuellement, remplaçant ainsi les algorithmes.

Alors, comment des citoyens peuvent-ils résoudre un problème que les algorithmes peinent à résoudre ? Et bien les algorithmes classiques se “découragent” trop vite. C’est-à-dire que s’ils tombent sur une configuration trop instable pour la protéine, ils ne continuent pas dans cette voie et ils abandonnent [6].

Les humains, eux, à force d’entraînement, sont capables de voir plus loin que l’état présent de la protéine. En persévérant dans une voie qu’auraient abandonné les algorithmes, les participants dénichent des structures plus optimales que celles prédites par ordinateur ! De plus, en faisant collaborer des milliers de joueurs entre eux, ceux-ci s’échangent des astuces et collaborent pour obtenir la meilleure structure.

Le type de recherche participative utilisé dans Foldit est appelée intelligence distribuée. Cela consiste à engager les capacités de réflexion des participants pour répondre à un problème (ici, prévoir la façon dont une protéine se replie dans l’espace).

Mais qu’est-ce qui motive les joueurs à participer ? Deux raisons majeures : d’une part, le fait de contribuer à la science, et d’autre part, le jeu en lui-même, à travers l’intérêt propre de la tâche mais aussi la motivation d’obtenir le meilleur score [6].

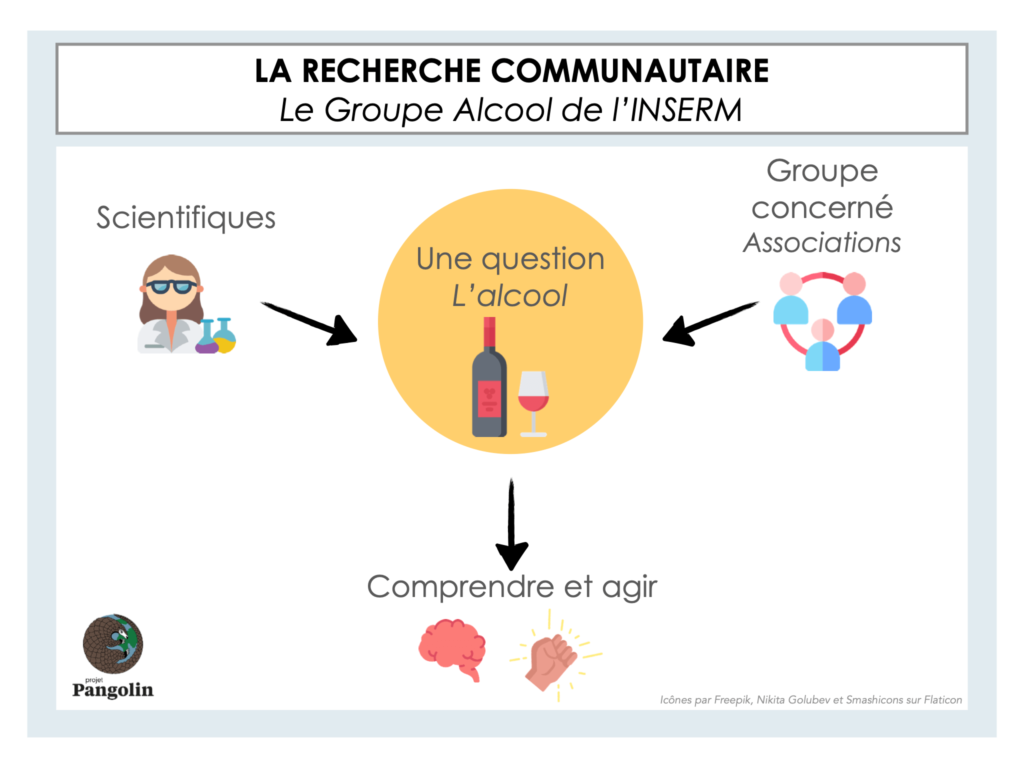

Le Groupe Alcool de l’INSERM [8], fondé en 2006, est composé de chercheur·euses en addictologie et d’associations de soutien aux personnes en difficulté avec l’alcool.

Un des projets concrets menés par ce groupe est une étude sur le maintien de l’abstinence de 145 personnes participant à des groupes de parole sur l’alcool [9]. Pour cette étude, la consommation d’alcool des participants a été suivie pendant un an grâce à des questionnaires. L’influence de plusieurs facteurs sur la consommation d’alcool a été testée, comme leur sexe ou le fait d’avoir une aide médicale.

Cette étude a été pensée par les chercheur·euses et 6 associations qui ont participé ensemble à la définition des questionnaires et à leur recueil. Ce projet constitue un exemple de recherche communautaire. Les scientifiques et les groupes directement concernés par la recherche ont participé ensemble à la conception de l’étude.

La recherche communautaire a pour but de produire de la connaissance scientifique, mais aussi d’apporter des réponses ou des solutions à la communauté en question. Elle est particulièrement développée en médecine. De nombreux autres projets communautaires impliquent des associations de malades et chercheurs·euses (par exemple dans le domaine du SIDA et des maladies rares), dans l’espoir d’apporter des solutions aux malades.

Dans ce projet, l’aide des associations a permis aux chercheurs·euses de recruter les participant·e·s, mais aussi de bénéficier des connaissances de terrain des associations pour orienter leurs questions de recherche. Pour les associations, collaborer avec la recherche leur permet d’évaluer l’aide apportée aux participants avec une rigueur scientifique, pour pouvoir valider ou améliorer leur soutien [10]. Dans une société où l’addiction à l’alcool est stigmatisée et vue comme une faiblesse de volonté (alors que les recherches récentes montrent que l’addiction est une véritable maladie [11]), il est d’autant plus important d'aborder la question avec une démarche scientifique et sans jugement moral.

À travers ces 3 exemples, nous avons un aperçu de la diversité des projets de sciences participatives : Nestwatch engage les participant·e·s dans la récolte de données, tandis que Foldit leur permet de participer à l’analyse de données. Enfin, le Groupe Alcool permet de participer à la définition même de la question et des méthodes de recherche.

Ces 3 projets utilisent également une diversité de moyens pour engager les participants (observation naturaliste, jeu ou co-construction de la recherche). Enfin, ils concernent des champs disciplinaires variés : l'écologie, la chimie et les sciences sociales.

Alors peut-être que ces 3 exemples vous donnent envie de vous lancer dans un projet de recherche participative ? Ça tombe bien, on vous propose plusieurs projets à tester juste après !

Comme on vient de le voir, les projets de recherche participative sont extrêmement variés . Ils concernent de nombreuses disciplines, et il y a plein de façons de participer. Il y en a donc pour tous les goûts ! Voici une liste non-exhaustive de projets auxquels vous pouvez participer.

On part d’abord en immersion dans votre jardin (ou sur votre balcon pour les citadins !) avec l’observatoire de la biodiversité des jardins et leur programme “Opération Papillons”. Le programme est mené en collaboration avec les scientifiques du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris. C’est l’un des premiers organismes scientifiques à avoir lancé un projet de sciences participatives en France, c’était en 2006. “Opération Papillons” a pour objectif d’évaluer sur le long terme l’impact des activités humaines (agriculture, urbanisation) sur les espèces de papillons présentes en France.

Le programme vous propose à n’importe quel moment de l’année de compter les papillons que vous observez dans votre jardin ou sur votre balcon. Il vous faudra identifier les espèces et reporter à la fin de la semaine vos observations sur leur page dédiée. Des fiches d’identification sont à disposition

🚨 Spoiler alert : l’observatoire des jardins a mis en place un protocole similaire avec les espèces de pollinisateurs !

Pour vous donner une idée, l’opération papillons compte depuis son lancement 12 000 jardins participants et plus de 1 500 000 papillons y ont été comptés ! Les chercheur·euses du Muséum National d’Histoire Naturelle ont produit pas moins de 7 publications scientifiques grâce aux données récoltées ! Ils ont pu, par exemple, évaluer les impacts des pesticides et de l’urbanisation sur la biodiversité des jardins.

Envie de de participer ? Retrouvez toutes les informations sur l’opération papillons ici. Et si vous cherchez d'autres projets de sciences participatives en lien avec la biodiversité et l’environnement, beaucoup sont répertoriés sur le portail OPEN.

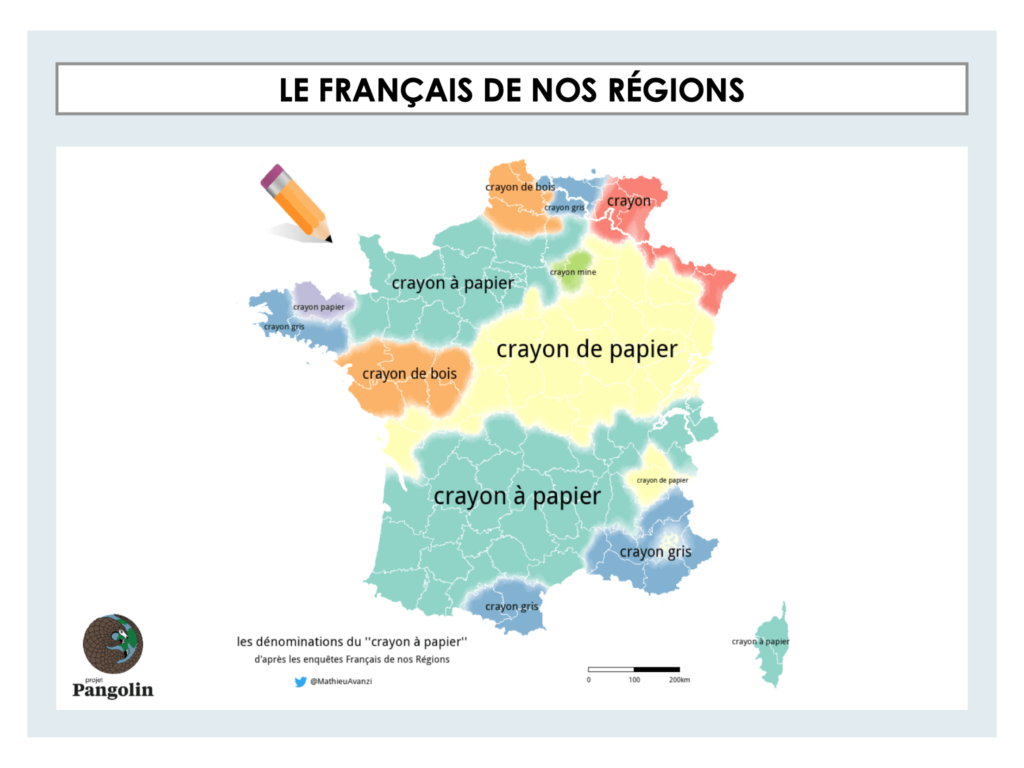

Les sciences participatives peuvent s'appliquer à tous les domaines de recherche scientifique et l'étude du français ne fait pas exception ! En effet, voici un exemple en linguistique cette fois-ci. Le projet “Français de nos régions” a pour objectif de “documenter la variation du français que l’on parle dans le monde sous l’angle de la géographie linguistique”. Les seules conditions pour participer à ce projet sont de parler français et d’avoir 10 minutes de temps libre. Il faudra répondre à un questionnaire sur les expressions/mots que vous utilisez dans votre langage courant et qui peuvent varier selon les régions. On peut vous demander par exemple, comment vous appelez une certaine viennoiserie au chocolat...

Les questions sont adaptées à la région du monde où vous avez passé la plus grande partie de votre jeunesse. Les questionnaires sont renouvelés tous les ans et sont analysés par des chercheur·euses en linguistique belges, français et suisses. Il est fort probable que vous ayez vu les résultats de certaines enquêtes passer sur les réseaux sociaux !

Maintenant vous savez d’où elles viennent ! Pour participez aux enquêtes, c'est par ici.

Encore un autre exemple qui implique la langue française. ZombiLUDik et Zombilinguo sont des jeux en ligne créés par des scientifiques de l’université de la Sorbonne afin d’améliorer les outils de traitement automatique des langues. Mais qu’est-ce que le traitement automatique des langues (TAL) ? Et bien c’est très simple Jamy ! Le TAL est un domaine multidisciplinaire de la recherche scientifique regroupant la linguistique, l’informatique et l’intelligence artificielle. Parmi les applications les plus récentes du TAL, on retrouve les intelligences artificielles utilisées dans nos smartphones, comme Siri par exemple. Ainsi, le but du jeu en ligne est d’améliorer le langage naturel de ces intelligences artificielles afin que leurs réponses semblent moins robotiques et qu’elles comprennent plus efficacement nos requêtes.

Si vous souhaitez tester vos connaissances en grammaire, ce jeu est fait pour vous ! Vous pouvez participer n’importe quand et pour la durée que vous souhaitez. Retrouvez toutes les informations ici.

Il existe énormément d’autres projets de sciences participatives et une grande majorité sont référencés sur les sites Science Ensemble pour les projets francophones et Zooniverse pour les projets internationaux.

Comme on l’a vu avec les nombreux exemples ci-dessus, les sciences participatives apportent de vrais avantages dans certains domaines de recherche. C’est le cas avec l’écologie et la biologie de la conservation, où la récolte d’aussi grands jeux de données aurait été bien plus longue, difficile et couteuse à mettre en place sans les sciences participatives. Cela permet aussi de démystifier la recherche scientifique, et surtout d’impliquer les citoyens dans la protection de la biodiversité. C’est un sujet qui revient souvent sur le devant de la scène médiatique. Les sciences participatives sont une solution concrète pour les citoyens qui souhaitent œuvrer à la protection de la biodiversité sans dépenser leur argent, mais en offrant un peu de leur temps. Et oui, tout le monde ne peut malheureusement pas créer une fondation comme celle de Leonardo DiCaprio !

On l’a vu, il y a beaucoup de domaines dans lesquels les sciences participatives peuvent intervenir (médecine, linguistique, astronomie, chimie, écologie...), mais est-ce généralisable à tous les champs de la recherche scientifique ? Cela dépend en fait des recherches menées et de la question posée plus que du champ disciplinaire. Parfois, il n’est possible de produire des résultats qu’en passant par des expérimentations, observations et/ou calculs pour lesquels impliquer des citoyens ne serait pas possible ni vraiment utile. C’est le cas avec l’accélérateur de particule du CERN par exemple : l'implication des citoyens dans la production de données et de résultats n’apporterait pas de plus-value dans la recherche sur le Boson de Higgs. Mais il est tout à fait possible d’impliquer les non-scientifiques dans des domaines qui semblent à première vue très complexes, comme l’astronomie. Le programme Galaxy Zoo a carrément permis de découvrir des galaxies grâce à l’aide des citoyens !

Une partie de la communauté scientifique pointe souvent du doigt le manque d’expertise des citoyens pouvant générer des biais importants dans les résultats obtenus. En effet, lorsque que la collecte de données est réalisée par le grand public, on s’attend à retrouver plus d’erreurs dues à leur manque d’expérience (se tromper dans l’identification d’une espèce par exemple). Certaines de ces erreurs sont aisément détectables et sont directement corrigées par les scientifiques. Les autres, ont représenté un challenge pour les chercheur·euses pendant de nombreuses années. Mais la science évolue et s’adapte pour tirer avantage des nouvelles opportunités ! Ainsi, de nouveaux outils mathématiques ont été développé pour répondre à ces questions spécifiques et prendre en compte les biais associés à la participation citoyenne.

Ainsi, grâce à une méthodologie rigoureuse de la collecte de données et des analyses statistiques adaptées, les projets ne sont plus réservés aux ultra-connaisseurs mais accessibles à tous !

Un rapport sur les sciences participatives en France publié en 2016 [2] met en garde sur les dérives qu’elles peuvent impliquer. Comme par exemple la mauvaise reconnaissance de tous les acteurs impliqués dans les travaux de science participatives et leur intégration dans les processus de décision. Même si aujourd’hui une forme d’élitisme entoure la profession de scientifique, qui semble être inaccessible, il est bon de garder à l’esprit que cet élitisme ne remonte à pas si longtemps.

En effet, la professionnalisation de la recherche date du 19e siècle. Des grands noms des sciences comme Darwin ou Newton n’étaient pas des scientifiques de métier, mais simplement des “amateurs éclairés”. La science a bien changé entre hier et aujourd’hui. L’accumulation des connaissances scientifiques au cours du temps a notamment rendu des études poussées nécessaires pour maîtriser ces connaissances. Cela a creusé un fossé entre les scientifiques et le reste de la société [12].

Cependant, comme on l’a vu tout au long de cet article, cela ne veut pas dire que des citoyens qui en ont envie ne peuvent pas s’impliquer dans la recherche, bien au contraire ! Par ailleurs, même si les sciences participatives sont par définition ouvertes à tous, dans les faits, la population qui participe est majoritairement constituée “d’hommes, bien éduqués et situés dans les classes de revenus les plus élevées” [3]. Pourtant tout le monde peut participer : alors n’hésitez plus et lancez-vous !

Pour conclure, les sciences participatives nécessitent de nombreuses précautions pour délivrer des résultats fiables et respecter tous les acteurs. Mais elles présentent de très nombreux bénéfices, ont permis de belles avancées et promettent encore de très beaux résultats ! Alors quel que soit votre niveau d’éducation, âge, genre n’hésitez pas à vous lancer : les scientifiques n’attendent que vous !

[1] Langin, K. (2021, April 6). Want other scientists to cite you? Drop the jargon. Science. https://www.sciencemag.org/careers/2021/04/want-other-scientists-cite-you-drop-jargon

[2] Houllier, F., & Merilhou-Goudard, J.-B. (2016). Les sciences participatives en France (p. 63 p.) [Autre]. https://doi.org/10.15454/1.4606201248693647E12

[3] Haklay, M. (2013). Citizen Science and Volunteered Geographic Information: Overview and Typology of Participation. In D. Sui, S. Elwood, & M. Goodchild (Eds.), Crowdsourcing Geographic Knowledge: Volunteered Geographic Information (VGI) in Theory and Practice (pp. 105–122). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-4587-2_7

[4] Cornell University. (2021). Overview. NestWatch. https://nestwatch.org/about/overview/

[5] University of Washington Center for Game Science, University of Washington Institute for Protein Design, Northeastern University, Vanderbilt University Meiler Lab, & University of California, Davis. (n.d.). Solve Puzzles for Science | Foldit. Foldit. Consulté le 16 juin 2021. Accessible sur : http://fold.it/

[6] Cooper, S., Khatib, F., Treuille, A., Barbero, J., Lee, J., Beenen, M., Leaver-Fay, A., Baker, D., Popović, Z., & Players, F. (2010). Predicting protein structures with a multiplayer online game. Nature, 466(7307), 756–760. https://doi.org/10.1038/nature09304

[7] Levinthal, C. (1969). How to Fold Graciously. Mossbauer Spectroscopy in Biological Systems, Monticello, Illinois. https://web.archive.org/web/20110523080407/http://www-miller.ch.cam.ac.uk/levinthal/levinthal.html

[8] INSERM. (n.d.). Groupe de travail Alcool. Inserm - La science pour la santé. Consulté le 16 juin 2021. Accessible sur : https://www.inserm.fr/associations-malades/participer-groupe-travail/groupe-travail-alcool

[9] Nalpas, B., Boulze-Launay, I., & the Inserm Alcohol Group. (2018). Maintenance of Abstinence in Self-Help Groups. Alcohol and Alcoholism, 53(1), 89–94. https://doi.org/10.1093/alcalc/agx085

[10] Canal Academies. (2018, February 7). Malades, usagers et acteurs de la recherche participative. https://www.youtube.com/watch?v=xbTIAeHXuhw&t=1769s

[11] Scilabus. (2021). Pourquoi “demain, j’arrête” ne marche pas ? #addiction. https://www.youtube.com/watch?v=kRc45ySGUaE

[12] Cosson, J.-F., Roturier, C., Desclaux, D., & Frey-Klett, P. (2017). Les sciences participatives et la démarche scientifique. The Conversation. http://theconversation.com/les-sciences-participatives-et-la-demarche-scientifique-85198

[13] Giarraffa, Y., Dozières, A., & Daubercies, A. (n.d.). Sciences participatives au jardin. Consulté le 27 juin 2021. Accessible sur : https://www.sciences-participatives-au-jardin.org/edito/papillons

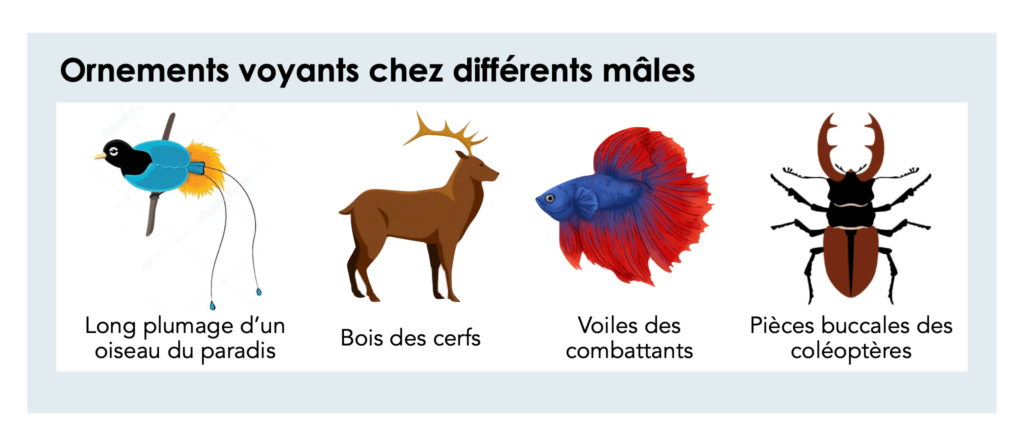

Au visionnage d’un documentaire animalier ou tout simplement au détour d’une promenade en forêt, vous avez sûrement déjà rencontré un animal aux caractéristiques extravagantes. Tellement extravagantes que c’est à se demander si cela ne va pas à l’encontre de la sélection naturelle. Prenez par exemple l’encombrante queue du paon, les immenses voiles des combattants ou bien les impressionnants bois des cerfs. Ce sont de belles ornementations, effectivement, mais aussi très embarrassantes pour se déplacer et très visibles par les prédateurs ! Une question se pose alors : comment de telles caractéristiques peuvent-elles être sélectionnées alors qu'elles semblent impacter négativement la survie des individus qui les portent ?

La réponse se cache dans un concept que je m’apprête à vous présenter : la sélection sexuelle. Dans la suite de cet article, nous nous demanderons pour quelles raisons dans la grande majorité des espèces, ce sont les femelles qui choisissent les mâles et comment elles les choisissent.

Puis, nous entrerons dans l’intimité d’autres animaux non-humains pour comprendre quelques stratégies sont sélectionnées au cours de l’évolution pour persuader les femelles de s’accoupler. Nous verrons ainsi que dans le monde animal il existe des tricheurs et que parfois la force et la beauté ne font pas le poids face à certains petits malins !

Ce qu’on retient du concept de sélection naturelle élaboré par Darwin et Wallace (plus de détails dans notre article à ce sujet), est que les individus possédant les caractéristiques les plus adaptatives, survivent mieux, se reproduisent mieux et donc sont sélectionnés de générations en générations. Seulement, si vous êtes un.e observateur.ice de la nature, vous devriez détecter une incohérence dans toutes ces histoires… En effet, lorsque l’on regarde attentivement le monde animal on s’aperçoit que les mâles et les femelles ont parfois des phénotypes différents. Les mâles sont souvent plus colorés ou dotés d'ornements voyants. Les femelles possèdent, en général, des attributs plus discrets. Au regard de la théorie de la sélection naturelle, il semble contre-intuitif que des individus soient sélectionnés alors qu’ils arborent des pelages multicolores qui les rendent plus visibles pour les prédateurs et les encombrent fortement.

Mais alors, Darwin et Wallace se seraient-ils trompés ? À quoi bon favoriser des caractéristiques si handicapantes qui augmentent la probabilité de mourir ? Et bien la réponse réside tout simplement en une phrase : pour avoir accès à la reproduction !

Tous deux savaient que l'on ne pouvait s'attendre à ce que la sélection naturelle favorise l'évolution de traits désavantageux. Bien qu’ils eussent des idées divergentes à ce sujet ils ont quand même pu offrir une solution à ce problème : la sélection sexuelle. Ainsi dans son livre « The descent of man and selection in relation to sex »[1] paru en 1874, Darwin propose un nouveau processus évolutif différent de la sélection naturelle. Ce processus ne dépend pas d’une lutte pour l’existence par rapport à d’autres organismes ou à des conditions environnementales, mais d’une lutte entre les individus d’un sexe, pour la possession de l’autre sexe.

La sélection sexuelle est une théorie selon laquelle l'évolution de certains traits physiques remarquables tels qu'une coloration prononcée, une taille accrue ou des ornements frappants chez les animaux peut permettre à ceux qui les possèdent d'obtenir plus facilement des partenaires.

Mais pourquoi, dans la majorité des cas, ce sont les mâles qui se retrouvent parés d’ornements supplémentaires ?!

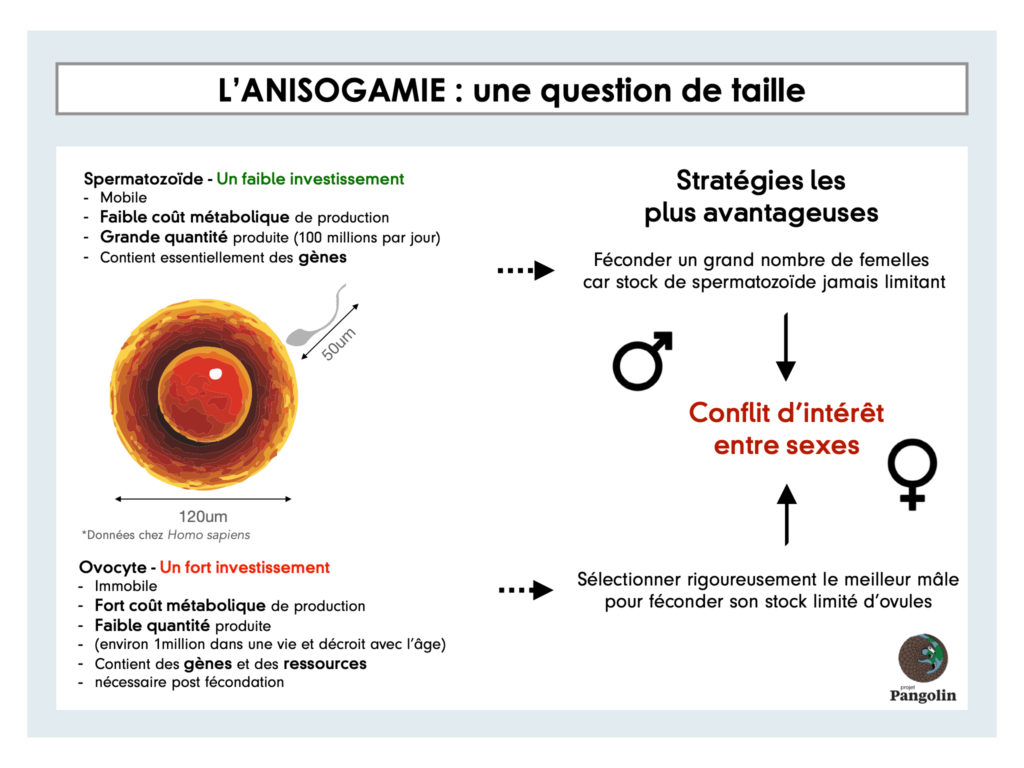

La théorie la plus répandue pour expliquer ce phénomène est l’anisogamie. « Anisos » signifie non-égal et « gamos » veut dire mariage. Ainsi, l’anisogamie désigne une forme de fécondation dans laquelle les gamètes des deux sexes diffèrent, notamment par la taille.

Les gamètes mâles (spermatozoïdes) sont beaucoup plus petits que les gamètes femelles (ovocytes). Chez les humains, un ovocyte mesure environ 120µm alors qu’un spermatozoïde mesure environ 50µm. De plus, il existe une différence de coût de production importante entre la production d’un gamète mâle et celle d’un gamète femelle. Les ovocytes vivent plus longtemps et contiennent des ressources nutritives, ils sont plus « chers » (métaboliquement) à fabriquer.

L’idée principale de cette théorie est que les mâles produisent des gamètes plus nombreux et peu coûteux. Les femelles n’en possèdent qu’un stock limité et précieux. De ce déséquilibre va découler un conflit sexuel. Les femelles ont intérêt à choisir avec attention un mâle alors que les mâles ont tout intérêt à féconder le plus de femelles possibles.

Au fil de l’évolution, cette guerre des sexes a mis les mâles en compétition entre eux pour accéder à une quantité de gamètes femelles limitée et ainsi s’accaparer la paternité tant espérée.

NB : il est intéressant de se demander comment l’anisogamie a émergé. Mais aussi pourquoi il existe des sexes différenciés. L’une des réponses réside dans le fait que cela permet d’éviter l’autofécondation. Si cela vous intéresse je vous invite à lire cet article en français qui porte sur le sujet.

Si les objectifs des mâles sont clairs. Ils ont besoin des femelles pour s'assurer une descendance et sont en compétition pour y accéder. Qu'est-ce que les femelles y gagnent et pourquoi choisir un critère plutôt qu’un autre ?

Dans certains cas c’est assez limpide. Si on prend pour exemple une femelle gorille qui aurait le choix entre un gorille gringalet et de faible rang social ou un gorille dominant et musclé, on s’imagine assez facilement pourquoi elle choisirait le gorille dominant. En effet, ce mâle a probablement accès à plus de nourriture et peut protéger son territoire. La femelle y gagne de la sécurité physique et alimentaire. Maintenant, si on prend l’exemple du paon, il est un peu moins intuitif de comprendre pourquoi les femelles préfèrent les mâles qui font le mieux la roue.

Le choix des femelles repose sur deux grandes catégories de critères : les avantages directs et indirects.

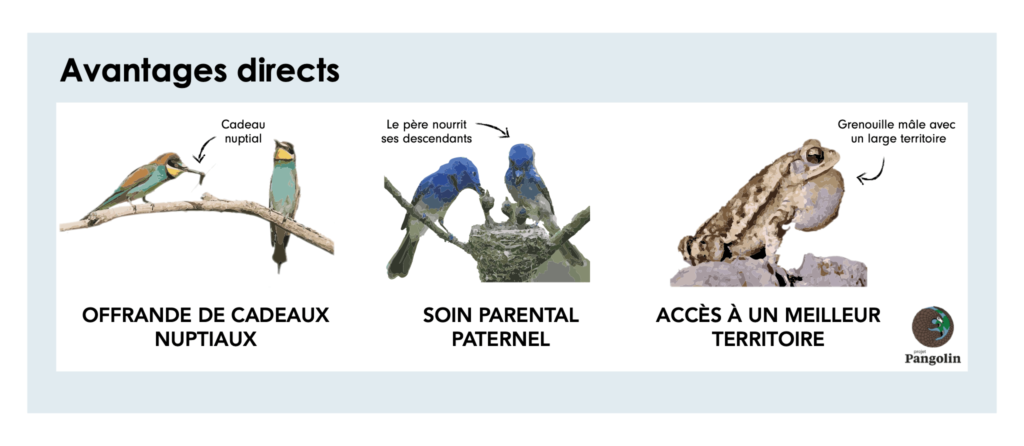

Un avantage direct va être immédiatement identifiable par la femelle et augmenter instantanément sa fécondité ou de sa durée de vie. Par exemple, les femelles peuvent obtenir : un meilleur accès à la nourriture, une protection contre les mâles qui les harcèlent ou une aide pour élever leur progéniture, ou encore éviter d'être infectées par des parasites (ou d'autres maladies) en choisissant des mâles en bonne santé.

Les avantages directs peuvent être de différentes natures. Certaines espèces offrent des cadeaux nuptiaux qui sont en général de la nourriture. On retrouve ce comportement chez une grande diversité d’organismes comme les oiseaux, les insectes et les araignées. Parfois il existe une corrélation positive entre la taille de l’offrande et le temps de copulation autorisé par la femelle. Ainsi si le mâle fournit une grosse proie à la femelle cela lui permettra de transférer plus de spermatozoïdes [3,4]. Chez d’autres espèces comme la Veuve noire à dos rouge, les mâles s’offrent eux-mêmes comme cadeau nuptial en se laissant dévorer [5].

Un autre avantage direct et qui paraît évident est de choisir un partenaire sexuel qui participera à l’élevage des jeunes pour certaines espèces. Les femelles choisiront un bon père pour les aider à construire un nid et à nourrir les petits. Ces comportements sont observés chez de nombreuses espèces d’oiseaux mais aussi chez les souris.

Un dernier exemple est retrouvé chez les grenouilles taureau. Les femelles vont préférer des mâles avec le « meilleur » territoire. Les œufs seront ainsi protégés des prédateurs pendant leur développement.

Un avantage indirect va, cette fois-ci, être moins évident pour la femelle et peut être interprété comme un pari. La femelle va devoir détecter si un mâle est un bon partenaire à partir d’indices plus ou moins clairs (pour nos yeux d’humains). Si sa mise est gagnante alors la femelle produira des descendants en bonne santé et capables à leur tour de produire de nombreux descendants, augmentant alors indirectement le succès reproducteur de la femelle.

Pour faire son choix, la femelle va se baser sur des signaux particuliers qui seront interprétés comme des indicateurs de qualité. Souvent ce sont des traits physiques exagérés qui ont été sélectionnés chez les mâles au fil de l’évolution. Ils sont appelés caractères sexuels secondaires. Deux théories complémentaires permettent d’expliquer l’apparition de ces drôles de caractéristiques.

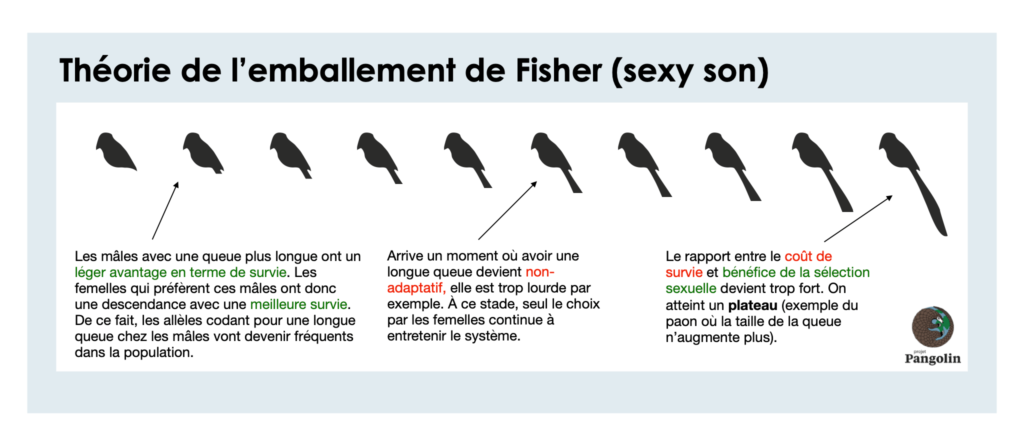

La théorie de l’emballement de Fisher propose qu’au fil des générations, un trait non-adaptatif, visible et garant d’une bonne qualité va être sélectionné par les femelles. S’en suivra alors un mécanisme de boucle de rétroaction positive. Les femelles sont de plus en plus intéressées par cette caractéristique alors la sélection sexuelle va favoriser son augmentation.

Par exemple les femelles se verront choisir les mâles avec les plus longs plumages car leurs descendants hériteront aussi d’un long plumage et seront à leur tour choisit par les femelles de la génération suivante, maximisant alors leurs probabilités de dispersion de gènes (Fisher 1930).

Ce mécanisme entraînera alors une sélection effrénée pour l'exagération de l'ornement et de la préférence. Ce mécanisme se poursuivre jusqu'à ce que les coûts de production de l'ornement dépassent l'avantage reproductif de sa possession. En théorie il peut s’agir de n’importe quel trait non-adaptatif tant que les femelles peuvent facilement les comparer. Le coût n’apparaît qu’au stade final d’un emballement évolutif.

La théorie alternative à l’emballement fisherien se nomme la théorie du handicap. Elle est aussi appelée la théorie des bons gènes.

Selon cette théorie du handicap, les mâles arborant des traits extravagants voire dangereux pour leur survie seraient des mâles de bonne qualité globale. En effet, les mâles handicapés par un trait extravagant ont été capables de survire dans un environnement hostile alors même qu’ils devaient (par exemple) trainer une immense queue multicolore (Zahavi 1975). Leur caractère extravagant serait alors un signal honnête informant sur leurs conditions physiques et donc leurs ‘bons gènes’.

Tous ces mécanismes reposent sur l’existence supposée de gènes conférant une meilleure vigueur (hypothèse des « bons gènes »), révélés par des indices extérieurs handicapants et ne pouvant donc être développés que par les individus de très bonne qualité individuelle. Cependant, les preuves du choix des femelles pour les bons gènes restent rares malgré des décennies d'études sur le choix du partenaire chez de nombreux organismes. Ce manque apparent de consensus continue de créer un débat quant à l'importance du modèle des bons gènes dans le domaine de la biologie évolutive.

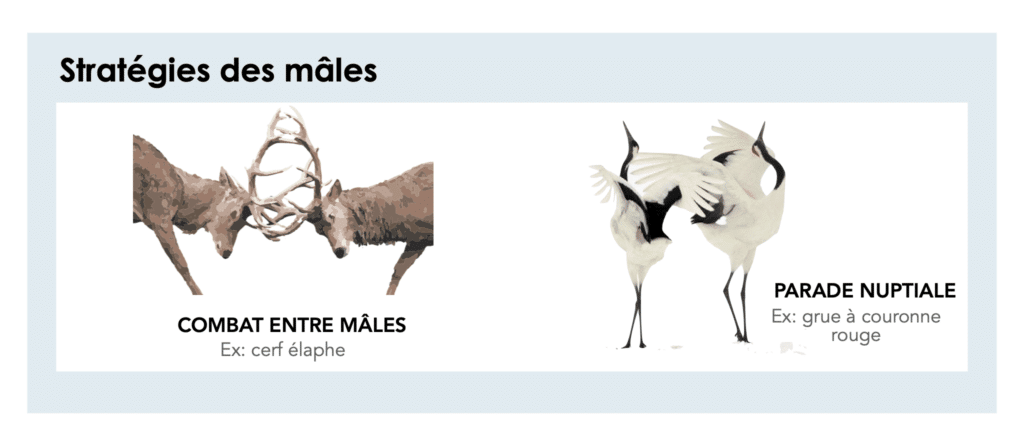

La plupart du temps lorsque l’on parle de sélection sexuelle on pense aux affrontements à l’approche de la saison des amours ou bien aux somptueuses parades nuptiales. Dans le règne animal ces stratégies sont très répandues et surviennent avant la copulation. Si ces comportements ont été sélectionné au cours de l’évolution c’est principalement car ils permettent de départager les meilleurs mâles. À la fois en termes d’avantage indirect (si je choisis le mâle qui gagne, alors ma progéniture héritera probablement elle aussi des gènes qui lui permettront de gagner la compétition à son tour), ou bien d’avantage direct (si je choisis le mâle le plus fort, alors j’augmente ma probabilité de survie et celle de ma progéniture car je serais mieux protégée des prédateurs).

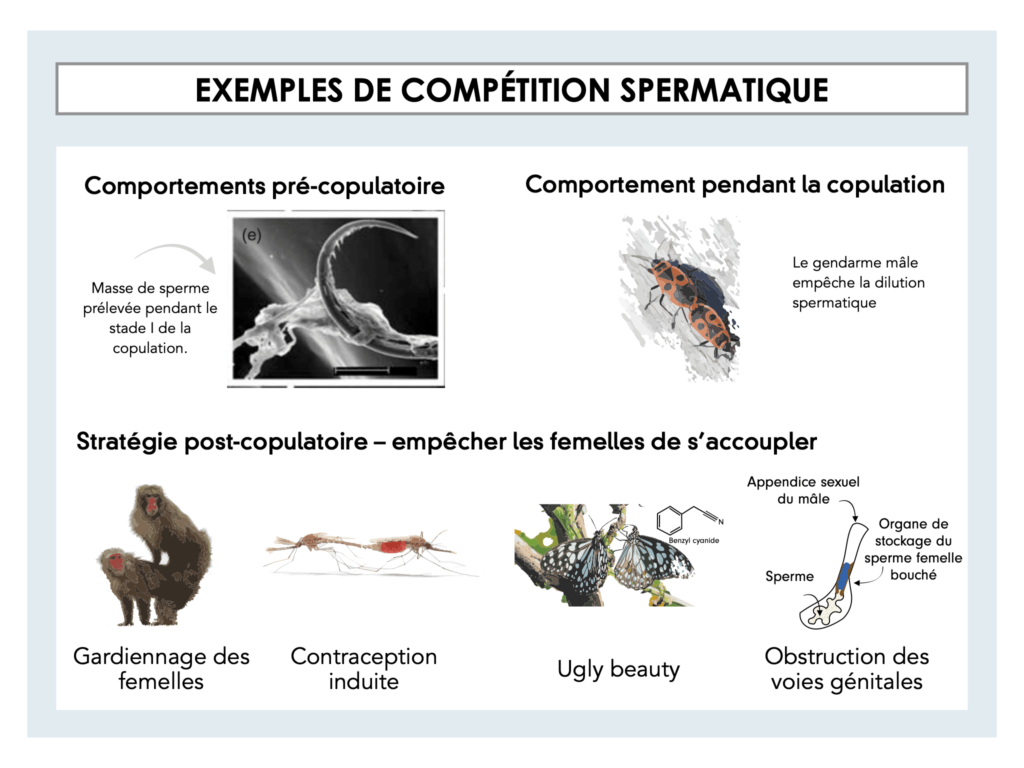

Les femelles ont parfois le choix de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Chez ces espèces il est alors fréquent qu’elles s’accouplent avec différents mâles pour maximiser leurs chances d’avoir une descendance en bonne santé. Dans cette situation, la compétition entre mâle intervient au niveau du sperme et s’appelle la compétition spermatique.

Les mâles n’ont pas intérêt à ce que d’autres mâles viennent féconder la femelle avec laquelle ils viennent de s’accoupler. Ainsi, au cours de l’évolution de multiples stratégies ont vu le jour à différentes temporalités du stade copulatoire.

Chez certaines espèces (comme les libellules par exemple) lorsque la femelle a déjà été fécondée, il arrive que le mâle suivant prenne plusieurs heures pour nettoyer la cavité spermatique de la femelle avant d’y introduire sa semence. Ainsi, à l’aide de petits plumeaux, il élimine le sperme d’éventuels prédécesseurs et accroît ses propres chances de paternité.

Afin de prolonger la durée de copulation, certains mâles ne vont plus lâcher la femelle d’un pouce. L'objectif étant de maximiser les chances de fécondation de leurs spermatozoïdes pendant l’accouplement. Pour cela il arrive que certains mâles fassent office de bouchon copulatoire. Chez certains phasmes le contact génital peut durer jusqu’à 79 jours ! [10].

Obstruction des voies génitales : Certaines espèces (blattes, criquets, et autres insectes) vont accompagner leur sperme d’une substance (glandes à ciment) destinée à obstruer les voies génitales de la femelle lors d’accouplements ultérieurs (par exemple, la mouche du fumier).

Contraception induite : Une autre stratégie consiste à libérer une substance qui empêche tout accouplement ultérieur. Chez les moustiques, les mâles produisent une substance par le biais de leur glande sexuelle secondaire qui inhibe la réceptivité des femelles inséminées. Ainsi, elles refusent la plupart des accouplements avec d'autres mâles [11].

Gardiennage des femelles : D’autres vont simplement ne plus quitter les femelles des yeux et éloigner tous mâles susceptibles de vouloir féconder la femelle [3], c’est le cas de certains singes ou bien des canards colvert.

Ugly beauty : Une autre tactique consiste à rendre les femelles peu attirantes pour les autres mâles. Ce phénomène est particulièrement bien connu chez les papillons de nuit. En effet, les mâles déposent des anti-aphrodisiaques sur les femelles lors de l’accouplement [3].

Jusqu’à présent nous avons vu que les caractères sexuels secondaires (par exemple, la queue du paon) étaient des indicateurs honnêtes de la qualité sous-jacente des mâles. Les coûts associés à la production et à l’entretien de ces caractéristiques extravagantes informaient les femelles sur l’état de santé global des mâles qui les portaient. En effet, plus un mâle est en bonne forme physique, plus il a accès à des ressources énergétiques de qualité. Et plus il est capable de les gaspiller en se pavanant avec une très longue queue dans la forêt. Certains mâles y ont vu l’opportunité d'optimiser leur allocation d’énergie en réduisant certains coûts liés aux traits sexuels secondaires sans nuire à leur succès reproductif global. C’est là que la triche rentre en jeu !

Certains mâles araignées remplissent leurs cadeaux nuptiaux de soie à la place d’une proie pour duper les femelles et se reproduire plus longtemps [14].